di Timothy Matthews 1

|

postato: 23 gennaio 2013 |

|

Chiediamo venia ai nostri lettori se proponiamo un altro articolo sulla Scuola di Francoforte, ma - a nostro avviso - rispetto a quello precedente questo apporta altri importanti elementi di riscontro. Siamo convinti che la piena comprensione del ruolo giocato da questo Istituto nell'opera di dissoluzione della civiltà occidentale e cristiana sia fondamentale, tanto che sarebbe impossibile capire come siamo giunti allo stato attuale delle cose senza aver compreso la reale portata della rivoluzione culturale degli anni Sessanta. A riprova della grande influenza esercitata da questa Scuola, c'è il fatto indiscusso che nonostante essa abbia cessato ogni attività nel lontano 1953, i suoi slogan e i suoi «ideali» godono ancora di ottima salute anche ai nostri giorni. |

|

«Ai nostri giorni, la civiltà occidentale sta attraversando una crisi che è essenzialmente diversa da qualsiasi cosa che sia mai stato sperimentato in precedenza. Le società del passato hanno cambiato le loro istituzioni sociali o le loro credenze religiose sotto l'influsso di forze esterne o a causa del lento sviluppo dovuto alla crescita interna. Ma nessuno, come nella nostra epoca, ha mai dovuto affrontare consapevolmente la prospettiva di un cambiamento fondamentale delle convinzioni e delle istituzioni su cui poggia il tessuto di tutta la vita sociale [...]. La civiltà è stata sradicata dalle sue fondamenta naturali e tradizionali, ed è stata ricostituita come una nuova organizzazione che è artificiale e meccanica come una fabbrica moderna».

- Christopher Henry Dawson (1889-1970) 2. |

![]() Introduzione

Introduzione

Satana desidera che la maggior parte

del suo lavoro nel mondo rimanga nell'ombra Per questa ragione, ho

cercato recentemente di fare luce

sulle sue macchinazioni

pubblicando due scritti. Il primo, un breve articolo pubblicato

sull'Association of Catholic Women’s ACW Review; il secondo,

un commento (che mi ha alquanto sorpreso) proveniente da un

sacerdote russo secondo il quale ora noi, in Occidente, viviamo in

una società comunista. Questi due articoli possono aiutarci a

spiegare l'assalto furioso della burocrazia che in molti Paesi in

tutto il mondo si

sta adoperando per rimuovere i diritti dei

genitori ad essere gli educatori primari e i difensori dei loro

figli. L'ACW Review ha preso in esame l'attività corrosiva

della

Scuola di Francoforte, un gruppo di studiosi

tedesco-americani che svilupparono prospettive estremamente

provocatorie e originali sulla società contemporanea e sulla

cultura, attingendo da Hegel, da

Marx, da

Nietzsche, da

Freud e da Weber. Non che la loro idea di una «rivoluzione

culturale» fosse particolarmente nuova. «Finora - scrive

Joseph de Maistre (1753-1821), che per quindici anni fu

massone - le nazioni sono state uccise per conquista, vale a dire

per penetrazione; ma a questo punto si pone una grande domanda: una

nazione può morire unicamente sul proprio suolo, senza trapianto, né

penetrazione, per putrefazione,

ossia lasciando giungere la

corruzione fino al punto centrale e fino ai principî originali e

costitutivi» 3.

sulle sue macchinazioni

pubblicando due scritti. Il primo, un breve articolo pubblicato

sull'Association of Catholic Women’s ACW Review; il secondo,

un commento (che mi ha alquanto sorpreso) proveniente da un

sacerdote russo secondo il quale ora noi, in Occidente, viviamo in

una società comunista. Questi due articoli possono aiutarci a

spiegare l'assalto furioso della burocrazia che in molti Paesi in

tutto il mondo si

sta adoperando per rimuovere i diritti dei

genitori ad essere gli educatori primari e i difensori dei loro

figli. L'ACW Review ha preso in esame l'attività corrosiva

della

Scuola di Francoforte, un gruppo di studiosi

tedesco-americani che svilupparono prospettive estremamente

provocatorie e originali sulla società contemporanea e sulla

cultura, attingendo da Hegel, da

Marx, da

Nietzsche, da

Freud e da Weber. Non che la loro idea di una «rivoluzione

culturale» fosse particolarmente nuova. «Finora - scrive

Joseph de Maistre (1753-1821), che per quindici anni fu

massone - le nazioni sono state uccise per conquista, vale a dire

per penetrazione; ma a questo punto si pone una grande domanda: una

nazione può morire unicamente sul proprio suolo, senza trapianto, né

penetrazione, per putrefazione,

ossia lasciando giungere la

corruzione fino al punto centrale e fino ai principî originali e

costitutivi» 3.

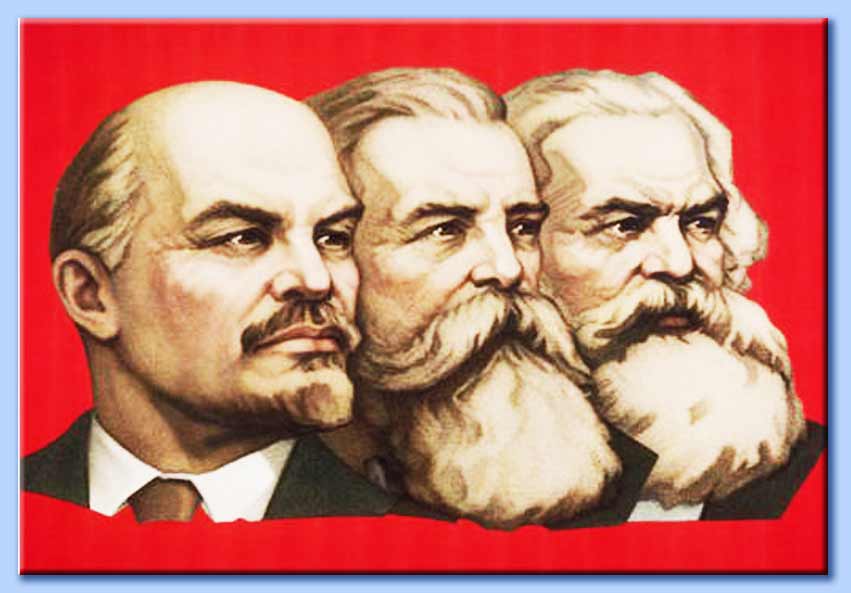

Cos'era la Scuola di Francoforte? Nei giorni che seguirono la Rivoluzione bolscevica in Russia si credeva che la rivoluzione dei lavoratori si sarebbe rapidamente estesa all'Europa ed, eventualmente, anche agli Stati Uniti. Ma non fu così. Verso la fine del 1922, l'Internazionale Comunista (il Komintern) cominciò a prendere in esame le ragioni di questa mancata espansione. Su iniziativa di Lenin venne organizzata una riunione segreta all'Istituto Marx-Engels di Mosca. Lo scopo della riunione era di chiarificare il concetto di rivoluzione culturale marxista e renderla effettiva. Fra i presenti c'erano:

-

György Lukács (1885-1971), un aristocratico ungherese figlio di un banchiere, che era divenuto comunista durante la Prima Guerra Mondiale. Come teorico marxista, egli sviluppò l'idea di «Rivoluzione ed Eros» - ossia l'istinto sessuale usato come un strumento di distruzione

-

Willi Münzenberg (1889-1940), il quale propose come soluzione di «organizzare gli intellettuali e utilizzarli per far imputridire la civiltà occidentale. Solamente dopo che essi avranno corrotto tutti i suoi valori e avranno reso la vita impossibile potremo imporre la dittatura del proletariato».

Come ha scritto lo studioso Ralph de Toledano (1916-2007), l'autore conservatore e co-fondatore della National Review, «si trattò di una riunione forse più dannosa per la civiltà occidentale di quanto non lo fosse la stessa Rivoluzione bolscevica» 4. Lenin morì nel 1924. A partire da quel momento, tuttavia, Stalin (1879-1953) iniziò a sospettare che Münzenberg e Lukács fossero pensatori revisionisti. Nel giugno del 1940, Münzenberg fuggì nel Sud della Francia dove, su ordine di Stalin, una squadra di sicari della NKVD (la polizia segreta sovietica) lo raggiunse e lo impiccò ad un albero. Nell'estate del 1924, dopo essere attaccato per i suoi scritti dal 5º Congresso del Komintern, Lukács si trasferì in Germania dove presiedette la prima riunione di un gruppo di sociologi filo-comunisti, un incontro che portò alla fondazione della Scuola di Francoforte.

Questa «Scuola», il cui progetto era di arricchire il programma rivoluzionario, venne inizialmente impiantata nell'Università di Francoforte, nell'Institut für Sozialforschung. All'inizio. la Scuola e l'Istituto erano indistinguibili. Nel 1923, l'Istituto venne ufficialmente stabilito e fondato da Felix Weil (1898-1975). Quest'ultimo era nato in Argentina, ma all'età di nove venne mandato a frequentare la scuola in Germania. Egli frequentò le Università di Tübingen e di Francoforte, dove si laureò con un dottorato in Scienze Politiche. Mentre frequentava queste Università crebbe in lui l'interesse per il socialismo e per il marxismo. Secondo lo storico intellettuale Martin Jay, il tema della sua disquisizione furono «i problemi pratici nel perfezionare il socialismo». Carl Grünberg (1861-1940), il direttore dell'Istituto dal 1923 al 1929 era un marxista dichiarato, anche se l'Istituto non fosse affiliato ufficialmente ad alcun partito.

|

|

|

| Willi Münzenberg | Felix Weil | Martin Jay |

Ma nel 1930, Max Horkheimer (1895-1973) assunse il controllo e credette che la teoria di Marx doveva essere la base delle ricerche dell'Istituto.

|

|

|

A sinistra: l'edificio che ospitò l'Institut für Sozialforschung a Francoforte dal 1924 al 1933. A destra: fotografia di gruppo dei membri della Scuola. |

|

Quando Adolf Hitler (1889-1945) salì al potere, l'Istituto venne chiuso e i suoi membri, per vie diverse, fuggirono negli Stati Uniti e si installarono nelle migliori Università (Columbia, Princeton, Brandeis, California e Berkeley). La Scuola annoverava fra i suoi membri il guru della nuova sinistra degli anni '60 Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Théodor Adorno (1903-1969), il popolare scrittore Erich Fromm (1900-1980), Leo Löwenthal (1900-1993) e Jurgen Habermas, probabilmente il rappresentante più influente della Scuola di Francoforte. Fondamentalmente, la Scuola era convinta che finché un individuo ha la fede - o anche la speranza in una credenza religiosa - è persuaso che il dono divino della ragione possa risolvere i problemi della società.

In queste condizioni, quella società non avrebbe mai raggiunto lo stato di disperazione e di alienazione giudicata necessaria per provocare una rivoluzione socialista. Il loro compito, perciò, era di minare il più rapidamente possibile l'eredità cristiana. Per raggiungere tale obiettivo, essi applicarono la critica distruttiva più negativa possibile ad ogni sfera della vita allo scopo di destabilizzare la società e abbattere quello che essi consideravano l'ordine «oppressivo». Essi speravano che le loro idee si sarebbero diffuse come un virus, «continuando l'opera dei marxisti occidentali servendosi di altri mezzi», come disse uno dei membri della Scuola.

|

|

|

| Leo Löwenthal | Jürgen Habermas | Théodor Adorno |

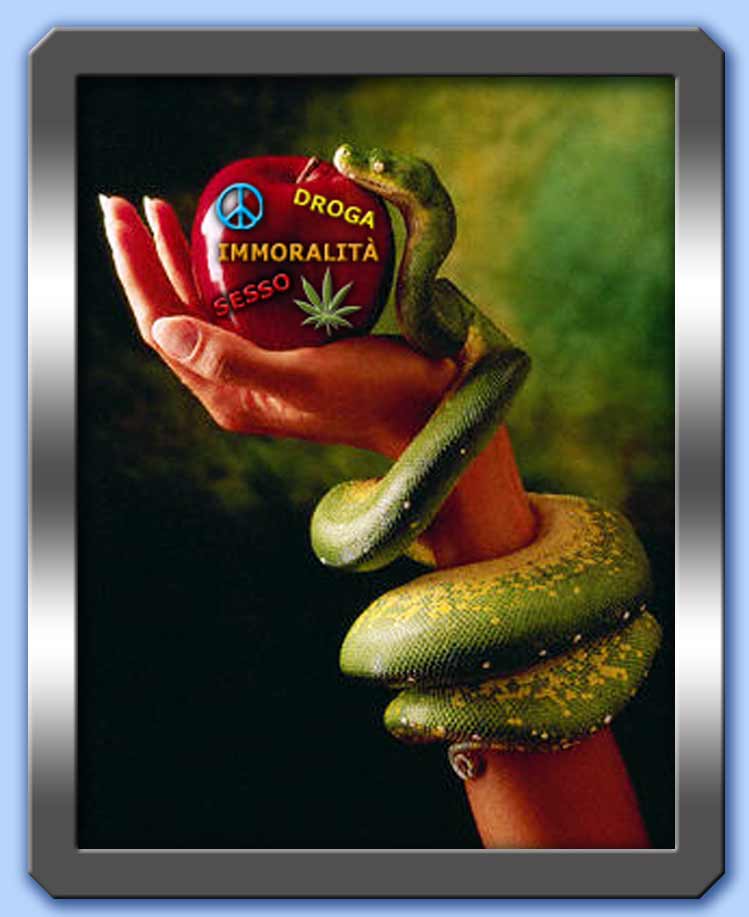

Per favorire la loro «pacifica» rivoluzione culturale - ma senza rivelare a nessuno i loro piani per il futuro - la Scuola raccomandò (fra le altre cose):

-

La creazione del reato di razzismo;

-

Il cambiamento incessante per creare confusione;

-

L'insegnamento del sesso e dell'omosessualità ai bambini;

-

L'indebolimento dell'autorità scolastica e degli insegnanti;

-

L'aumento dell'immigrazione per distruggere l'identità;

-

La promozione del consumo di alcolici;

-

La propaganda anticlericale per svuotare le chiese;

-

La creazione di un ordinamento giuridico inattendibile che non tuteli le vittime del crimine;

-

La dipendenza dallo Stato o dai benefici statali;

-

Il controllo dei mass media e la possibilità di silenziarli;

-

L'incoraggiamento della separazione o del divorzio.

Una delle idee principali della Scuola di Francoforte era quella di sfruttare l'idea freudiana di «pansessualismo», della ricerca del piacere, dello sfruttamento delle differenze tra i sessi e dell'abbattimento delle relazioni tradizionali tra uomini e donne. Per favorire la realizzazione dei loro scopi essi si prefiggevano:

-

Di attaccare l'autorità paterna, di negare i ruoli specifici di padre e madre, e di strappare alle famiglie il loro diritto ad essere gli educatori principali dei loro figli;

-

Di abolire le differenze nell'istruzione tra ragazzi e ragazze;

-

Di abolire tutte le forme di dominio maschile (anche mediante la presenza di donne nelle forze armate);

-

Di dichiarare che le donne sono una «classe oppressa» e gli uomini degli «oppressori».

Münzenberg riassunse l'obiettivo a lungo termine della Scuola di Francoforte con queste parole: «Corromperemo così tanto l'Occidente che puzzerà» 5. La Scuola credeva che ci fossero due tipi di rivoluzione: (a una politica e (b una culturale. La rivoluzione culturale demolisce dall'interno. «Le forme moderne di sottomissione sono caratterizzate dalla dolcezza» 6. Essi lo considerarono un progetto a lungo termine e per vie delle loro concezioni si concentrarono sulla chiaramente sulla famiglia, sull'istruzione, sull'informazione, sul sesso e sulla cultura popolare.

l

La famiglia

La «teoria critica» della Scuola ha insegnato che la «personalità autoritaria» è un prodotto della famiglia patriarcale, un'idea presa direttamente in prestito dall'opera di Friedrich Engels (1820-1895) intitolata L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato (1884), un libro che promuove il matriarcato. Già Karl Marx aveva scritto, sia ne Il Manifesto del Partito Comunista (1848) che in L'ideologia tedesca (1845), parlando della nozione integrale della «comunità delle donne», parole denigratorie sull'idea della famiglia come unità di base della società. Si trattava di uno dei dogmi fondamentali della «teoria critica»: la necessità di abbattere la famiglia contemporanea. Gli studiosi dell'Istituto sostenevano che «anche un crollo parziale dell'autorità dei genitori all'interno della famiglia avrebbe potuto aumentare la capacità di una futura generazione di accettare un cambiamento sociale» 7.

Seguendo Karl Marx, la Scuola sottolineò il fatto che la «personalità autoritaria» è un prodotto della famiglia patriarcale (come abbiamo visto, fu Marx che denigrò l'idea della famiglia come unità basilare della società). Tutti ciò preparò il terreno ad una guerra contro il genere maschile condotta negli anni Sessanta da Herbert Marcuse (1898-1979) sotto le sembianze della «liberazione della donna» e del movimento della nuova sinistra. Essi proposero di trasformare la cultura occidentale in un modello di società dominato dalla donna. Nel 1933, Wilhelm Reich (1897-1957), uno dei membri della Scuola, scrisse nell'opera Psicologia di massa del fascismo che il matriarcato era l'unico tipo di famiglia genuino di una «società naturale».

|

|

| Herbert Marcuse | Wilhelm Reich |

Anche Eric Fromm era un fautore attivo della teoria matriarcale. La mascolinità e la femminilità, diceva Fromm, non erano dovuti alle diversità sessuali «essenziali», come avevano pensato i romantici, ma derivavano «dai diversi ruoli nella vita che in parte erano già socialmente determinati» 8. Il suo dogma fu il precedente su cui si fondarono le dichiarazioni delle femministe integrali che, oggi, appaiono su quasi tutti i giornali più conosciuti e in molti programmi televisivi. I rivoluzionari sapevano benissimo quello che volevano fare e come farlo. E ci sono riusciti.

![]() L'istruzione

L'istruzione

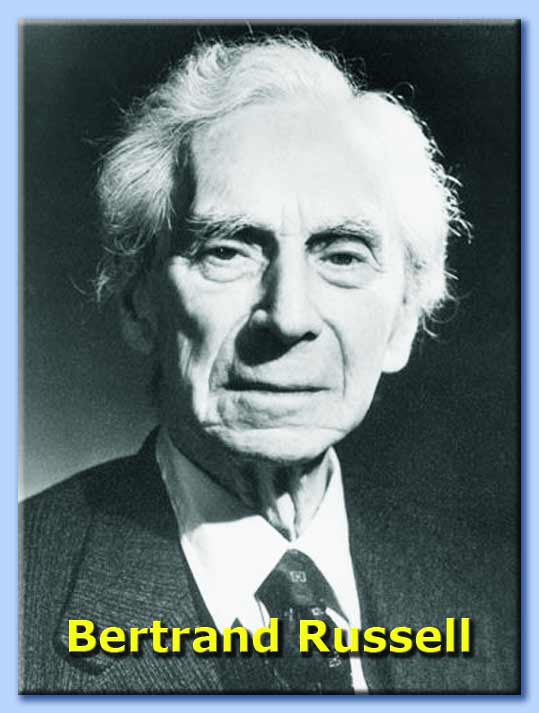

Lord Bertrand Russell

(1872-1970) aiutò la Scuola di Francoforte nel suo intento di creare

una nuova ingegneria sociale di massa e ne parlò nel suo libro del

1951 The Impact of Science on Society («L'impatto della

scienza sulla società»). Egli scrisse: «La fisiologia e la

psicologia offrono campi per la tecnica scientifica che attendono

ancora di essere sviluppati». L'importanza della «psicologia

di massa è stata enormemente aumentata dalla crescita dei metodi

moderni di propaganda. Di questi il più influente è quello

denominato "educazione". Gli psicologi del futuro disporranno di un

gran numero di classi di bambini scolarizzati su cui sperimenteranno

diversi metodi per produrre l'incrollabile convinzione che la

neve è nera [...]. Altri risultati si faranno presto

strada: primariamente, che le influenze familiari sono un

ostacolo. Secondariamente, che non si può fare gran che se l'indottrinamento

non inizia prima dell'età di dieci anni [...].

Terzo, certi versi messi in musica e intonati ripetutamente sono

molto efficaci. Quarto, coloro che manterranno l'opinione che la

neve è bianca dimostreranno di provare un gusto morboso per

l'eccentricità. Io già lo prevedo. Sta agli scienziati del futuro

scoprire con precisione quanto costerà a testa far credere ai

bambini che la neve è nera, e quanto costerebbe meno fargli credere

che essa è grigio scuro. Quando la tecnica sarà stata perfezionata,

ogni governo responsabile dell'istruzione di una generazione sarà in

grado di controllare i suoi soggetti in tutta sicurezza senza il

bisogno di esercito o di polizia». Scrivendo nel 1992 sulla

rivista Fidelio, Michael Minnicino osservò che gli

attuali eredi di Marcuse e di Adorno dominano completamente le

Università, «insegnando ai loro studenti a sostituire la ragione

con esercizi rituali di "Politicamente Corretto". Ci sono pochissimi

libri teorici sull'arte, sulle lettere o sulla lingua (pubblicati

negli Stati Uniti o in Europa) che non diano apertamente credito al

loro debito verso la Scuola di Francoforte. La caccia alle streghe

nelle Università di oggi è soltanto la realizzazione del concetto

marcusiano di "tolleranza repressiva" - ossia tolleranza per

movimenti di sinistra, ma intolleranza per movimenti di destra - una

nozione imposta dagli studiosi della Scuola di Francoforte»

9.

Lord Bertrand Russell

(1872-1970) aiutò la Scuola di Francoforte nel suo intento di creare

una nuova ingegneria sociale di massa e ne parlò nel suo libro del

1951 The Impact of Science on Society («L'impatto della

scienza sulla società»). Egli scrisse: «La fisiologia e la

psicologia offrono campi per la tecnica scientifica che attendono

ancora di essere sviluppati». L'importanza della «psicologia

di massa è stata enormemente aumentata dalla crescita dei metodi

moderni di propaganda. Di questi il più influente è quello

denominato "educazione". Gli psicologi del futuro disporranno di un

gran numero di classi di bambini scolarizzati su cui sperimenteranno

diversi metodi per produrre l'incrollabile convinzione che la

neve è nera [...]. Altri risultati si faranno presto

strada: primariamente, che le influenze familiari sono un

ostacolo. Secondariamente, che non si può fare gran che se l'indottrinamento

non inizia prima dell'età di dieci anni [...].

Terzo, certi versi messi in musica e intonati ripetutamente sono

molto efficaci. Quarto, coloro che manterranno l'opinione che la

neve è bianca dimostreranno di provare un gusto morboso per

l'eccentricità. Io già lo prevedo. Sta agli scienziati del futuro

scoprire con precisione quanto costerà a testa far credere ai

bambini che la neve è nera, e quanto costerebbe meno fargli credere

che essa è grigio scuro. Quando la tecnica sarà stata perfezionata,

ogni governo responsabile dell'istruzione di una generazione sarà in

grado di controllare i suoi soggetti in tutta sicurezza senza il

bisogno di esercito o di polizia». Scrivendo nel 1992 sulla

rivista Fidelio, Michael Minnicino osservò che gli

attuali eredi di Marcuse e di Adorno dominano completamente le

Università, «insegnando ai loro studenti a sostituire la ragione

con esercizi rituali di "Politicamente Corretto". Ci sono pochissimi

libri teorici sull'arte, sulle lettere o sulla lingua (pubblicati

negli Stati Uniti o in Europa) che non diano apertamente credito al

loro debito verso la Scuola di Francoforte. La caccia alle streghe

nelle Università di oggi è soltanto la realizzazione del concetto

marcusiano di "tolleranza repressiva" - ossia tolleranza per

movimenti di sinistra, ma intolleranza per movimenti di destra - una

nozione imposta dagli studiosi della Scuola di Francoforte»

9.

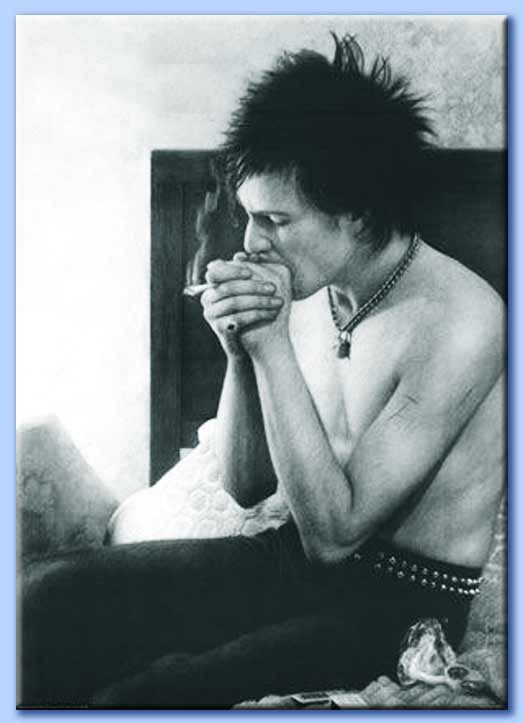

![]() Le droghe

Le droghe

Il Dr.

Timothy Leary (1920-1996) ha dedicato uno riferimento fugace

al lavoro della Scuola di Francoforte nel suo resoconto dell'operato dell'Harvard University

Psychedelic Drug Project intitolato

Flashbacks. Egli cita una conversazione avuta

con

Aldous

Huxley (1894-1963), iol quale gli disse: «Queste droghe

cerebrali, prodotte in massa nei laboratori, provocheranno cambiamenti enormi

nella società. Ciò accadrà con o senza lei o

me. Tutto ciò che possiamo fare è diffondere la parola. L'ostacolo a

questa evoluzione, caro Timothy, è la Bibbia». Leary

prosegue dicendo: «Ci siamo schierati contro il concetto cristiano

di un unico Dio,

di una sola religione e di un'unica realtà che ha

contaminato l'Europa per secoli e l'America fin dai giorni

della sua fondazione. Le droghe che aprono

la mente a realtà multiple ci portano inevitabilmente ad una

prospettiva politeistica dell'Universo. Sentiamo che è giunta

l'ora dell'avvento di una nuova religione umanista basata sull'intelligenza,

sul

pluralismo amichevole e sul paganesimo scientifico»

10. Uno dei direttori del progetto

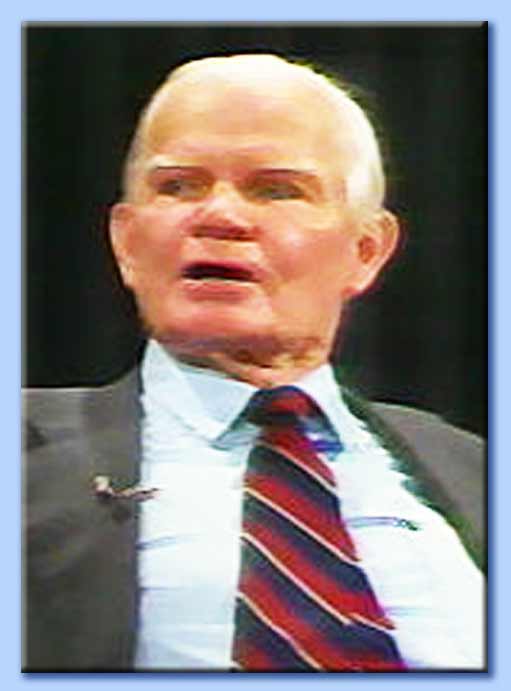

Authoritarian Personality, Nevitt

Sanford (1909-1996), ebbe un ruolo importantissimo nell'uso delle

droghe psichedeliche. Nel 1965, egli scrisse in un libro pubblicato dal

braccio editoriale del

Tavistock Institute

britannico: «L'America sembra essere ossessionata dai 40.000

tossicodipendenti che la popolano e che sono considerati

persone ribelli che devono essere tenute a freno a tutti i costi da

costose attività di polizia. Solamente un puritanesimo scomodo

potrebbe augurarsi il controllo dei tossicodipendenti

(anziché dei cinque milioni di alcolizzati)

trattandoli come un problema di polizia e non come una faccenda medica,

sopprimendo droghe innocue come la marijuana e il peyote

insieme ad altre più pericolose». I principali propagandisti

odierni della lobby della droga basano le loro argomentazioni

in favore della legalizzazione degli stupefacenti sulla stessa ciarlataneria

scientifica esposta anni fa dal Dr. Sanford. Tra i propagandisti

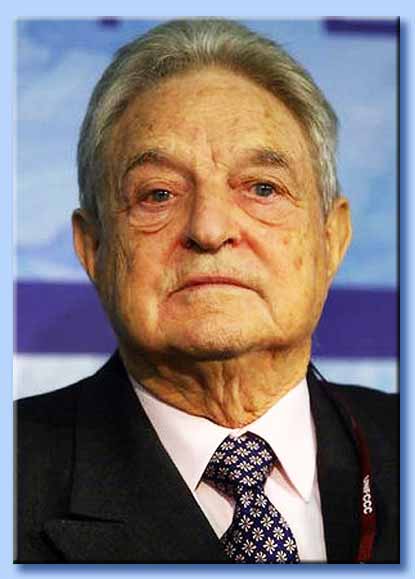

figura anche l'ateo multimiliardario George Soros che ha scelto, come uno dei suoi primi programmi nazionali,

di contrastare l'efficacia della guerra alla droga dell'America con

uno stanziamento di 37.000.000.000 all'anno.

con o senza lei o

me. Tutto ciò che possiamo fare è diffondere la parola. L'ostacolo a

questa evoluzione, caro Timothy, è la Bibbia». Leary

prosegue dicendo: «Ci siamo schierati contro il concetto cristiano

di un unico Dio,

di una sola religione e di un'unica realtà che ha

contaminato l'Europa per secoli e l'America fin dai giorni

della sua fondazione. Le droghe che aprono

la mente a realtà multiple ci portano inevitabilmente ad una

prospettiva politeistica dell'Universo. Sentiamo che è giunta

l'ora dell'avvento di una nuova religione umanista basata sull'intelligenza,

sul

pluralismo amichevole e sul paganesimo scientifico»

10. Uno dei direttori del progetto

Authoritarian Personality, Nevitt

Sanford (1909-1996), ebbe un ruolo importantissimo nell'uso delle

droghe psichedeliche. Nel 1965, egli scrisse in un libro pubblicato dal

braccio editoriale del

Tavistock Institute

britannico: «L'America sembra essere ossessionata dai 40.000

tossicodipendenti che la popolano e che sono considerati

persone ribelli che devono essere tenute a freno a tutti i costi da

costose attività di polizia. Solamente un puritanesimo scomodo

potrebbe augurarsi il controllo dei tossicodipendenti

(anziché dei cinque milioni di alcolizzati)

trattandoli come un problema di polizia e non come una faccenda medica,

sopprimendo droghe innocue come la marijuana e il peyote

insieme ad altre più pericolose». I principali propagandisti

odierni della lobby della droga basano le loro argomentazioni

in favore della legalizzazione degli stupefacenti sulla stessa ciarlataneria

scientifica esposta anni fa dal Dr. Sanford. Tra i propagandisti

figura anche l'ateo multimiliardario George Soros che ha scelto, come uno dei suoi primi programmi nazionali,

di contrastare l'efficacia della guerra alla droga dell'America con

uno stanziamento di 37.000.000.000 all'anno.

Il Lindesmith Center, finanziato da Soros, è diventato il portavoce principale di quegli americani che vogliono depenalizzare l'uso delle droghe. «Soros è il papà della legalizzazione delle droghe», ha affermato Joseph Califano Jr., del Columbia University's National Center on Addiction and Substance Abuse 11.

|

|

|

| Nevitt Sanford | George Soros | Joseph Califano Jr. |

![]() Musica, televisione e cultura

popolare

Musica, televisione e cultura

popolare

Adorno divenne il capo dell'unità sugli «studi sulla musica». Basandosi sulle sue teorie sulla musica moderna, egli promosse la prospettiva di diffondere musica popolare atonale come un'arma per distruggere la società, e forme degenerate musicali in grado di causare malattie mentali. Adorno disse che gli Stati Uniti sarebbero stati messi in ginocchio mediante l'uso della radio e della televisione incoraggiando una cultura del pessimismo e della disperazione. Alla fine degli anni '30, lui e Horkheimer emigrarono a Hollywood. Anche la diffusione dei videogiochi violenti rientra negli scopi perseguiti dalla Scuola di Francoforte.

![]() Il sesso

Il sesso

Nel suo libro The Closing of the American Mind («La chiusura della mente americana»), il filosofo Allan Bloom (1930-1992) osserva come Marcuse attrasse gli studenti universitari negli anni Sessanta presentando una combinazione di Marx e di Freud. In Eros e Civiltà (1955) e in L'uomo a una dimensione (1964), Marcuse promette che la sopraffazione del capitalismo e della sua falsa coscienza avrebbe dato luogo ad una società in cui le più grandi soddisfazioni sarebbero state quelle legate al sesso. La musica rock tocca nel giovane lo stesso tasto. La libera espressione sessuale, l'anarchia, la penetrazione dell'inconscio irrazionale e il poter andare a briglie sciolte è ciò che essi hanno in comune.

![]() I mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione

I mass media moderni - incluso il New York Times,

diretto dal 1992 da Arthur «Pugno» Sulzberger Jr.

- si sono fortemente ispirati allo studio della Scuola di Francoforte

intitolato The Authoritarian Personality

12. Nella sua libro

Arrogance 13,

l'ex reporter della CBS News Bernard

Goldberg

dice che Sulzberger «crede ancora in tutte quelle vecchie nozioni degli

anni Sessanta sulla "liberazione" e sul "cambiare il mondo

dell'uomo" [...]. Infatti, gli anni di "Pugno" sono stati una

marcia continua su PC Boulevard, con una sala-stampa dedicata

fieramente ad

ogni tipo di diversità, eccetto quelle di genere intellettuale».

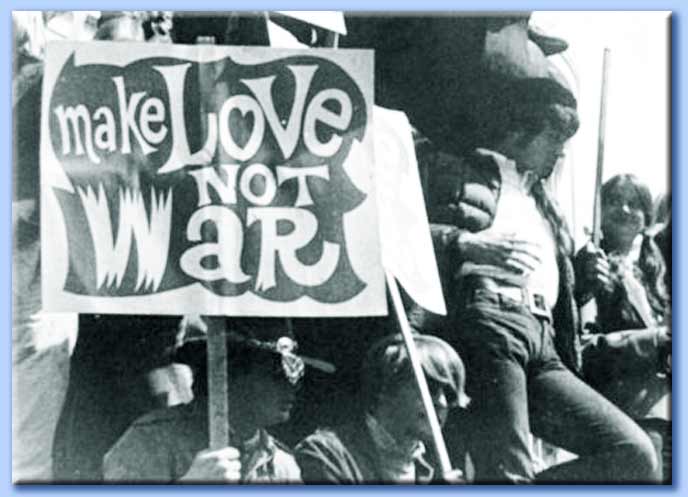

Nel 1953, l'Istituto si ritrasferì all'Università di Francoforte.

Adorno morì nel 1955 e Horkheimer nel 1973. L'Istituto di Ricerca

Sociale continuò nelle sue ricerche, ma la Scuola di

Francoforte cessò di esistere. Il «marxismo culturale» che da

allora ha preso possesso delle nostre scuole e delle Università -

con il suo «politicamente corretto» che sta distruggendo i nostri

legami familiari, le

nostre tradizioni religiose e tutta la nostra cultura - è uscito dalla

Scuola di Francoforte. Furono questi intellettuali marxisti che, più tardi, durante le

manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, coniarono la frase «fate amore, non

fate la

guerra»; furono questi intellettuali che promossero la dialettica della

«critica negativa»; furono questi teorici che sognarono

un'utopia governata dalle loro regole. Furono i loro concetti che

hanno portato alla mania secondo cui bisogna necessariamente

riscrivere la storia,

e alla moda della «decostruzione». Ecco i loro mantra:

«Le

diversità sessuali sono una convenienza sociale»; «Se

è bello, fallo»; «Fà ciò che ti va di fare».

Goldberg

dice che Sulzberger «crede ancora in tutte quelle vecchie nozioni degli

anni Sessanta sulla "liberazione" e sul "cambiare il mondo

dell'uomo" [...]. Infatti, gli anni di "Pugno" sono stati una

marcia continua su PC Boulevard, con una sala-stampa dedicata

fieramente ad

ogni tipo di diversità, eccetto quelle di genere intellettuale».

Nel 1953, l'Istituto si ritrasferì all'Università di Francoforte.

Adorno morì nel 1955 e Horkheimer nel 1973. L'Istituto di Ricerca

Sociale continuò nelle sue ricerche, ma la Scuola di

Francoforte cessò di esistere. Il «marxismo culturale» che da

allora ha preso possesso delle nostre scuole e delle Università -

con il suo «politicamente corretto» che sta distruggendo i nostri

legami familiari, le

nostre tradizioni religiose e tutta la nostra cultura - è uscito dalla

Scuola di Francoforte. Furono questi intellettuali marxisti che, più tardi, durante le

manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, coniarono la frase «fate amore, non

fate la

guerra»; furono questi intellettuali che promossero la dialettica della

«critica negativa»; furono questi teorici che sognarono

un'utopia governata dalle loro regole. Furono i loro concetti che

hanno portato alla mania secondo cui bisogna necessariamente

riscrivere la storia,

e alla moda della «decostruzione». Ecco i loro mantra:

«Le

diversità sessuali sono una convenienza sociale»; «Se

è bello, fallo»; «Fà ciò che ti va di fare».

In un'allocuzione dell'agosto del 1999 indirizzata all'Accademia Navale degli Stati Uniti, il Dr. Gerald L. Atkinson fornì un'informativa di fondo sulla Scuola di Francoforte, ricordando al suo pubblico che egli fu il «fante» della Scuola di Francoforte che introdusse le tecniche di «sensitivity training» utilizzate nelle scuole pubbliche già nei trent'anni precedenti (e ora impiegate dall'esercito degli Stati Uniti per istruire le truppe sulle «molestie sessuali»). Durante le sedute di «sensitivity training» nelle scuole, agli insegnanti venne detto di non insegnare, ma di «agevolare». Le classi divennero dei centri di introspezione in cui i bambini parlavano dei loro sentimenti soggettivi. Questa tecnica venne progettata per convincere i bambini che erano l'unica autorità nella loro vita.

Atkinson continuò affermando: «L'opera "The Authoritarian Personality", preparata in America dalla Scuola di Francoforte negli anni Quaranta, spianò la strada alla guerra successiva contro il genere maschile promossa da Herbert Marcuse e dalla sua banda di rivoluzionari sociali sotto le sembianze di "liberazione della donna" e di "movimento della nuova sinistra" degli anni Sessanta. L'evidenza che queste tecniche psicologiche destinate a cambiare la personalità erano in realtà destinate alla castrazione del maschio americano, è offerta da Abraham Maslow, fondatore di "Third Force Humanist Psychology" e promotore della psicoterapia di classe, il quale scrisse che "il prossimo passo nell'evoluzione personale sarà una trascendenza della mascolinità e della femminilità in una umanità generale"».

|

|

|

| Arthur Sulzberger Jr. | Bernard Goldberg | Gerald L. Atkinson |

Il 17 aprile 1962, Abraham Maslow (1908-1970) tenne una conferenza ad un gruppo di suore all'Università del Sacro Cuore, la facoltà delle donne cattoliche del Massachusetts. Egli annotò sul suo diario come il suo discorso riscosse un «grande successo», ma che aveva trovato questo fatto sconcertante. «Esse non dovrebbero applaudirmi - scrisse - ma attaccarmi. Se fossero completamente consapevoli di ciò che sto facendo dovrebbero contrastarmi» 14.

![]() Conclusione

Conclusione

Se permetteremo che la sovversione dei valori continui, sarà inevitabile che le generazioni future perderanno tutto ciò per cui i nostri antenati hanno sofferto e sono morti. Siamo stati avvisati, dice Atkinson. Una lettura della Storia ci dice che stiamo per perdere una delle cose più preziose che abbiamo: la nostra libertà individuale. «Ciò che stiamo attualmente sperimentando - scrive Philip Trower in una lettera all'autore - è una miscela di due scuole di pensiero; la Scuola di Francoforte e la tradizione liberale che risale all'illuminazione intellettuale del XVIII secolo. La Scuola di Francoforte ha chiaramente le sue origini remote nell'Illuminismo del Settecento. Ma come il marxismo di Lenin, essa è un movimento di rottura. Gli scopi immediati del liberalismo classico e della Scuola di Francoforte sono stati principalmente gli stessi, ma la mèta finale è diversa. Per liberali si trattava di "migliorare" e "perfezionare" la cultura occidentale, mentre la Scuola di Francoforte vuole provocare la sua distruzione. A differenza dei marxisti della linea dura, la Scuola di Francoforte non ha pianificato alcun futuro. Ma tale Scuola sembra essere più perspicace dei nostri classici liberali laicisti. Almeno essi sembrano consapevoli del fatto che le deviazioni morali che promuovono renderanno la vita sociale impossibile o intollerabile. Ma questo lascia un grande punto interrogativo sul futuro che ci vogliono regalare». Nel frattempo, la «rivoluzione pacifica» avanza...

![]()

Note

1 Traduzione dall'articolo originale inglese The Frankfurt School: Conspiracy to Corrupt («La Scuola di Francoforte: la congiura della corruzione»), a cura di Paolo Baroni. Scritto reperibile alla pagina web

http://www.thetruthseeker.co.uk/oldsite/article.asp?ID=13488

2 Cfr. C. Dawson, Enquiries into Religion and Culture, Catholic University of America Press, 2009, pag. 259.

3 Cfr. P. Ploncard d'Assac, Le nationalisme français («Il nazionalismo francese»), pag. 26.

4 Cfr. R. de Toledano, The Frankfurt School, pag. 11. Trattasi di uno studio che dimostra come è nata l'idea di rivoluzione culturale che fu pilotata dalla Scuola di Francoforte.

5 Cfr. R. de Toledano, op. cit., pag. 26. Anche l’italiano Toni Negri si esprime con gli stessi termini in Imperium (Rizzoli 2002) (N.d.T.).

6 Trattasi di una formula socialista del '68. A questo riguardo, vedi ulteriori dettagli in P. Bernardin L'Empire Écologique («L'impero ecologico»), cap. V, Techniques of Non-aversive Control («Tecniche di controllo non-coercitive»), e l'articolo Ecology and Globalism («Ecologia e globalismo»), in Apropos, marzo 2003.

7 Cfr. M. Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950 («L'immaginazione dialettica: una storia della Scuola di Francoforte e dell'Istituto di Ricerche sociali, 1923-1950»), University of California Press, 1973, pag. 135.

8 Ibid., pag. 95.

9 Cfr. M. Minnicino, The Frankfurt School and Political Correctness («La Scuola di Francoforte e la correttezza politica»), in Fidelio, vol. I, nº 1, Inverno 1992, KMW Publishing, Washington DC.

10 Cfr. T. Leary, Flashbacks, Tarcher, 1997.

11 Cfr. The Nation, del 2 settembre 1999

12 Harper, New York 1950.

13 Warner Books, 1993.

14 Cfr. A. Maslow, Journals («Diari»), pag. 157.