|

|

|

|

|

postato: 15 maggio 2013 |

| «Oh libertà, quanti crimini si commettono nel tuo nome»! |

Spesso sentiamo parlare del tema della libertà senza che sia definito il contenuto di questa parola. Presentiamo qui alcuni richiami sulla nozione di libertà, così importante sia nel campo politico che in quello religioso, e sui concetti nozioni connessi all'ordine e al liberalismo... Ricordiamoci che in politica, come in ogni altro campo, vale questa regola aurea: «Le idee approssimative e mal definite non hanno mai spinto all'azione».

I

LA NOZIONE DI ORDINE

Perché cominciare dall'ordine quando si cerca di precisare il concetto di libertà? Perché la vera libertà, essendo una libertà ordinata e non un assoluto, non si comprende, come vedremo, che in riferimento ad un dato ordine.

![]() Ordine e finalità

Ordine e finalità

Partendo da esempi correnti (l'ordine nella camera, nel laboratorio; un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto...), diviene lampante che la nozione di ordine si ricollega a quella di finalità. E quando la finalità cambia, cambia anche l'ordine. Prendiamo l'esempio di un motore d'automobile. I pezzi di questo motore possono essere in disordine se, essendo il motore smontato, si trovano dispersi sul pavimento della rimessa. Essi sono necessariamente in un certo ordine quando il motore funziona.

Sono sempre in ordine (ma un ordine diverso) quando sono disposti su un quadro per uno scopo didattico..., o stoccati come pezzi di ricambio in un magazzino. A tre disposizioni dei pezzi corrispondono tre finalità diverse e tre ordini distinti. Da qui le definizioni classiche dell'ordine:

| • «Recta dispositio rerum ad finem» (una disposizione delle cose che corrisponde allo scopo da raggiungere); |

| • La relazione intelligibile che può essere colta tra un pluralità di termini (relazione intelligibile, e dunque corrispondente ad un certo scopo...); |

|

• L'unità del multiplo. |

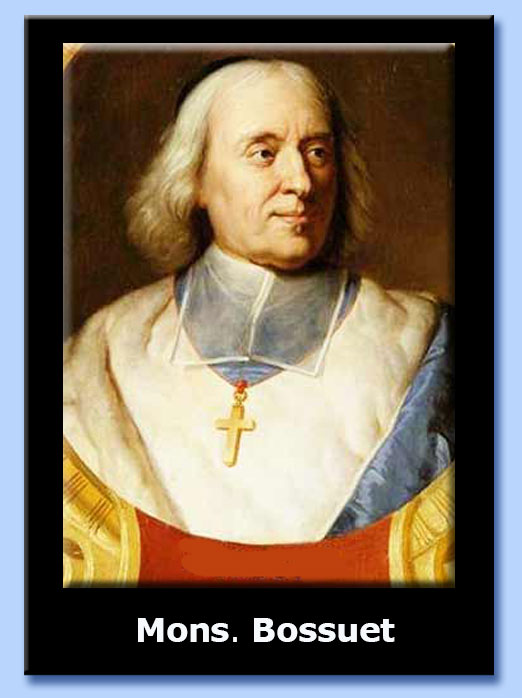

Diceva Mons. Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), Vescovo di Meaux:

|

«Il rapporto tra la ragione e l'ordine è estremo. L'ordine non può essere messo nelle cose che mediante la ragione, né essere inteso che per mezzo di essa. L'ordine è amico della ragione ed è il suo oggetto» 2. |

![]() Ordine degli agenti fisici e ordine delle

volontà libere

Ordine degli agenti fisici e ordine delle

volontà libere

Esistono due grandi categorie di ordini che Bossuet definisce «ordine degli agenti fisici e ordine delle volontà libere».

| • L'ordine degli agenti fisici (pensiamo, ad esempio, alla meccanica celeste) risponde a determinate leggi; |

| • L'ordine delle volontà libere possiede anch'esso le sue leggi che sono di due tipi: |

-

Quelle che si impongono a noi senza che ci possiamo sottrarre: si tratta di leggi che stabiliscono delle corrispondenze statistiche e che costituiscono ciò che talvolta viene definita «fisica sociale» (ad esempio: la correlazione tra le estensioni del divorzio e la delinquenza giovanile);

-

Quelle che si impongono a noi sul piano morale, ma che abbiamo la possibilità di trasgredire: la legge naturale, il Decalogo, la legge evangelica, la legge ecclesiastica e la legge civile.

![]() Le tre leggi promulgate da Dio nell'ordine

morale

Le tre leggi promulgate da Dio nell'ordine

morale

![]() La legge naturale

La legge naturale

Essa può essere definita come

|

«quella luce della ragione posta in noi da Dio al momento della nostra creazione mediante la quale sappiamo ciò che bisogna fare e ciò che bisogna evitare». |

![]() La legge mosaica

(o Antica Legge)

La legge mosaica

(o Antica Legge)

Essa fu data agli ebrei sul monte Sinai e contiene i Comandamenti di Dio, o Decalogo (codificazione della legge naturale), e i precetti morali, liturgici e giudiziari che Israele doveva osservare fino alla venuta del Messia.

![]() La legge evangelica

(o Nuova Legge)

La legge evangelica

(o Nuova Legge)

Essa è opera di Cristo ed è espressa particolarmente nel «Discorso della Montagna».

|

«I precetti morali della legge mosaica non potevano essere abrogati giacché appartengono alla legge naturale; Gesù Cristo, promulgandoli nuovamente, soprattutto nel "Discorso della Montagna", li precisa, insiste sui peccati interiori, sull'amore del prossimo [...] e aggiunge i consigli evangelici» 3. |

|

Sopra: a sinistra: le tavole dei Dieci Comandamenti. A destra: il cosiddetto «Decalogo Repubblicano» dei Diritti dell'Uomo. Nella stampa appaiono diversi simboli massonici (Occhio onniveggente, Uroboro, Fascio littorio, Squadra e filo a piombo, ecc...). |

![]() Commento a queste tre leggi

Commento a queste tre leggi

![]() Legge del

timore e la legge dell'amore

Legge del

timore e la legge dell'amore

|

«La legge di Mosé è detta legge del timore: essa fà degli schiavi gli schiavi della legge - mentre la legge d'amore di Cristo fà degli uomini liberi. La legge del timore conduce ai beni temporali; la legge dell'amore conduce ai beni eterni. La legge del timore è pesante; la legge dell'amore è leggera. Ma la legge dell'amore non viene ad abolire la legge di timore; essa viene a compierla, ossia a portarla alla pienezza alla quale era destinata» 4. |

![]() I

Comandamenti di Dio presenti nelle tre leggi

I

Comandamenti di Dio presenti nelle tre leggi

|

«I Comandamenti di Dio hanno ricevuto questo nome perché è Dio stesso che li ha impressi nell'anima di ogni uomo, che li ha promulgati sul monte Sinai nell'Antica Legge incisa su due tavole di pietra, ed è Gesù Cristo che li ha confermati nella Nuova Legge» 5. |

![]() Legge ecclesiastica e legge civile

Legge ecclesiastica e legge civile

Dio ha fondato due tipi di società i cui i capi emanano delle leggi in Suo nome: una società spirituale che è la Chiesa, e delle società temporali. La legge della Chiesa, o legge ecclesiastica, comprende soprattutto i precetti della Chiesa e il Codice di Diritto canonico. La legge civile, codificata nelle diverse legislazioni nazionali, si definisce come

|

«un'ordinanza della ragione che proviene dalla libera volontà del legislatore e che va ad aggiungersi alla legge naturale a titolo di conseguenza o di determinazione» 6. |

![]() La ripartizione delle idee politiche

La ripartizione delle idee politiche

Le nozioni di ordine e di legge sono fondamentali in politica. La vera condivisione delle idee politiche si stabilisce infatti non tanto sui concetti di destra e di sinistra (dal contenuto spesso mal definito), ma sulla fedeltà all'ordine delle cose, naturale e soprannaturale, o sul rifiuto di questo stesso ordine.

II

LA LIBERTÀ

La parola «libertà» implica l'idea di assenza di legame (o di costrizione). Si è liberi quando non si è legati. Alle diverse categorie di legami (o di costrizioni) corrisponderanno le diverse categorie di libertà. Normalmente si distingue:

![]() La

libertà fisica (corrispondendo all'assenza di legame

fisico). Esempio: sono (fisicamente) libero di uscire dalla mia

camera, se non sono chiuso a chiave;

La

libertà fisica (corrispondendo all'assenza di legame

fisico). Esempio: sono (fisicamente) libero di uscire dalla mia

camera, se non sono chiuso a chiave;

![]() La

libertà psicologica o libero

arbitrio (corrispondente all'assenza di legame

psicologico che risulta dal fatto che la mia intelligenza e la

mia volontà funzionano normalmente; si definisce come «la

facoltà di scegliere i mezzi che conducono ad un determinato

scopo»). Il libero arbitrio appartiene agli esseri

intelligenti. Gli animali non lo possiedono (sono mossi dai loro

istinti), mentre i pazzi l'hanno perso;

La

libertà psicologica o libero

arbitrio (corrispondente all'assenza di legame

psicologico che risulta dal fatto che la mia intelligenza e la

mia volontà funzionano normalmente; si definisce come «la

facoltà di scegliere i mezzi che conducono ad un determinato

scopo»). Il libero arbitrio appartiene agli esseri

intelligenti. Gli animali non lo possiedono (sono mossi dai loro

istinti), mentre i pazzi l'hanno perso;

![]() La

libertà morale (corrispondente all'assenza di legame

morale, detto anche obbligo morale, che vieta l'atto

considerato). Esempio: sono (moralmente) libero di mangiare

la carne se, su questo punto, non sono legato da un obbligo

(ad esempio, dal precetto della Chiesa sull'astinenza dalle

carni).

La

libertà morale (corrispondente all'assenza di legame

morale, detto anche obbligo morale, che vieta l'atto

considerato). Esempio: sono (moralmente) libero di mangiare

la carne se, su questo punto, non sono legato da un obbligo

(ad esempio, dal precetto della Chiesa sull'astinenza dalle

carni).

Illustriamo queste distinzioni con un esempio: sono libero di partire per la Svizzera per andare a sciare:

-

Se il mio stato fisico me lo permette (non ho una gamba rotta... è la libertà fisica);

-

Se sono in grado di prendere questa decisione (libertà psicologica);

-

Se nessun obbligo mi trattiene nel mio Paese (è la libertà morale); non ho una madre anziana da curare; non sono stato convocato domani per il servizio militare...).

Quando queste tre condizioni sono soddisfatte, vale a dire quando non ci sono costrizioni fisiche, né costrizioni psicologiche, né costrizioni morali che si oppongono all'atto considerato, questo può essere detto pienamente libero. Tale è il vero concetto di libertà. Si tratta di una libertà ordinata, ovvero regolata dall'ordine del vero e dall'ordine del giusto. Si vede subito che non c'è opposizione tra le libertà così concepita e la legge:

|

«Dal momento che "la vera perfezione di ogni essere è di perseguire e di raggiungere il suo fine", che la libertà è "la facoltà di scegliere i mezzi che conducono ad un determinato scopo" (libero arbitrio), che la legge è solamente l'ordine autentico dei mezzi al fine, si conclude che la libertà trova la sua perfezione nella sottomissione alla legge stessa e diventa la "facoltà di muoversi nel bene" (libertà morale). In Dio essa è perfetta perché identica alla legge eterna» 7. |

Ė altrettanto evidente che non c'è opposizione tra la libertà e le autorità. Normalmente, l'autorità del capo ha per oggetto di ordinare la libertà dei suoi subordinati, di fissargli una cornice.

III

FALSA LIBERTÀ E LIBERALISMO

![]() La falsa libertà

La falsa libertà

La vera libertà comporta dunque tre componenti: fisico, psicologico e morale. Nessuno mette in dubbio la realtà del componente fisico; quella del componente psicologico è generalmente ammessa; quella che si vede spesso eliminata è la componente morale. Questa falsa concezione di libertà senza riferimento morale viene definita libertà liberale (o licenza).

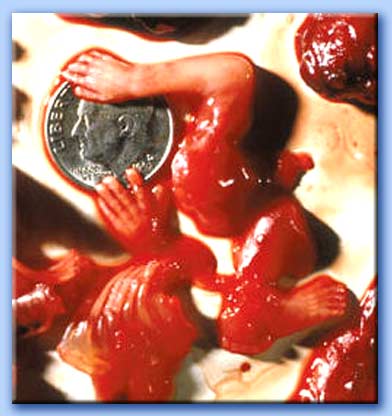

I sostenitori della libertà liberale non tengono conto delle costrizioni morali perché, secondo loro, la morale è qualcosa di facoltativo, di puramente soggettivo: in queste condizioni, come potrebbe trasformarsi in obbligo universale ciò che è solamente materia di opzione? Le conseguenze di una libertà così concepita sono ben visibili - ad esempio - nella questione dell'aborto:

|

«Voi considerate l'aborto come un crimine; le mie concezioni morali sono diverse; a quale titolo potreste impormi la vostra morale e vietarmi di abortire»? |

![]() Il liberalismo

Il liberalismo

Una tale concezione di libertà è al centro di ciò che viene definito «liberalismo». Quest'ultimo si definisce come la teoria che fà della libertà un assoluto. In questo sistema, la libertà viene considerata come la nozione rispetto alla quale nell'ordine umano tutto dev'essere regolato; essa non dev'essere ostacolata e regolata dall'ordine del vero e dall'ordine del giusto. Si distingue il liberalismo nell'ordine del pensiero e il liberalismo nell'ordine dell'azione. In questa sede parleremo solo del primo.

![]() Il liberalismo nell'ordine del

pensiero

Il liberalismo nell'ordine del

pensiero

- In questo ordine, il liberalismo stima come rispettabili tutte le idee e tutte le opinioni. «Io rispetto le idee degli altri»: ecco un'espressione tipicamente liberale 8. Ne consegue che non esistono più verità universali che si impongono a tutti. La verità (che sia filosofica, religiosa, morale, politica, ecc...) diventa soggettiva (ossia variabile da un soggetto all'altro): la verità di Pietro non è quella di Paolo; essa dev'essere costantemente rimessa in causa. Si arriva alla teoria filosofica detta «nominalismo» (secondo cui i concetti e le idee sarebbero solamente delle etichette e non avrebbero alcuna corrispondenza con la realtà); e si finisce a ciò che oggi viene comunemente definito pluralismo, che sarebbe meglio designato dall'espressione anarchia intellettuale.

Ecco alcune illustrazioni di questa forma di liberalismo:

![]() In campo

religioso: il liberalismo si manifesta nella teoria

del libero esame, una delle basi del

protestantesimo.

Ne risulta un soggettivismo religioso che tende a far scomparire

le nozioni di dogma, di dottrina e di regola della fede:

In campo

religioso: il liberalismo si manifesta nella teoria

del libero esame, una delle basi del

protestantesimo.

Ne risulta un soggettivismo religioso che tende a far scomparire

le nozioni di dogma, di dottrina e di regola della fede:

|

«Non essendoci un limite al libero esame, il protestantesimo ha creato una religione illimitata, e dunque indefinita, e dunque indefinibile che non saprebbe, il giorno in cui il libero esame conducesse all'ateismo, se l'ateismo fà parte di essa o meno; una religione che non saprebbe dove si ferma né dove va [...]. Essendo il libero pensiero figlio del libero esame [...], tutta l'anarchia intellettuale era contenuta nel protestantesimo appena ha smesso di essere un cattolicesimo radicale» 9. |

![]() In campo

morale: poter pensare quel che si vuole conduce

ciascuno a fare della propria coscienza la regola suprema della

morale; è il kantismo:

In campo

morale: poter pensare quel che si vuole conduce

ciascuno a fare della propria coscienza la regola suprema della

morale; è il kantismo:

|

«Per dare un fondamento alla morale, Kant si è accontentato di trasporre nell'ordine pratico il soggettivismo soprannaturale del suo maestro Lutero» 10. |

![]() In campo

politico: non ci sarà più ordine trascendente che si

impone all'attività politica; non ci sarà dunque nessuna legge

morale invariabile che lo Stato deve rispettare e fare

rispettare 11. Tutte le idee, le

opinioni, le credenze saranno considerate (almeno per principio)

come valide 12. Per illustrare

questa forma di liberalismo, citiamo due dichiarazioni di

candidati alle Elezioni Presidenziali francesi riprodotte sul

giornale La Croix (del 15 marzo 1985):

In campo

politico: non ci sarà più ordine trascendente che si

impone all'attività politica; non ci sarà dunque nessuna legge

morale invariabile che lo Stato deve rispettare e fare

rispettare 11. Tutte le idee, le

opinioni, le credenze saranno considerate (almeno per principio)

come valide 12. Per illustrare

questa forma di liberalismo, citiamo due dichiarazioni di

candidati alle Elezioni Presidenziali francesi riprodotte sul

giornale La Croix (del 15 marzo 1985):

|

• «Tutte le forme di opinione, di credenza e di convinzione sono ammesse, dal momento che non infrangono i principî della Repubblica» (Edouard Balladur).

• «Lo Stato repubblicano è un Stato laico che rispetta tutte le credenze» (Jacques Chirac). |

![]() Ripercussioni del liberalismo intellettuale

sullo stato d'animo di coloro che vi aderiscono

Ripercussioni del liberalismo intellettuale

sullo stato d'animo di coloro che vi aderiscono

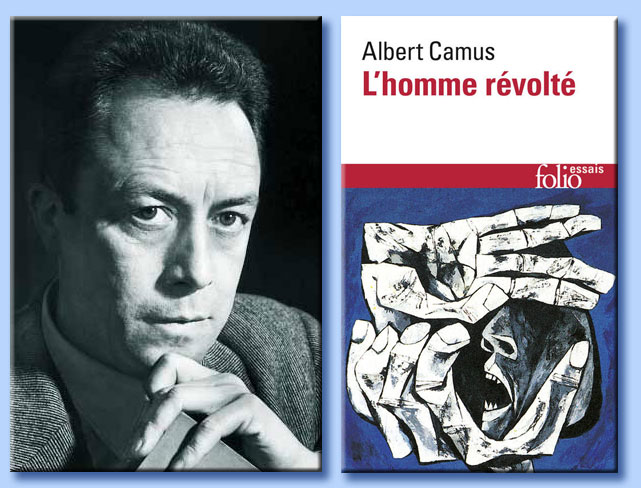

La libertà di pensiero (poter pensare ciò che si vuole) conduce spesso allo scetticismo più radicale... e all'esaltazione della volontà di potere, secondo l'osservazione di Albert Camus (1913-1960) nel suo libro L'homme révolté (pag. 16):

|

«Se nulla è vero o falso, buono o cattivo, la regola sarà di mostrarsi più efficace, vale a dire più forte. Il mondo, allora, non sarà più suddiviso in giusto ed ingiusto, ma in padroni e schiavi». |

Sopra: Albert Camus e il suo

libro L'homme révolté.

IV

IL LIBERALISMO, PARTE INTEGRANTE

DELL'IDEOLOGIA MASSONICA

L'ideologia della Massoneria si divide in due componenti: l'occultismo (chiamato talvolta illuminismo) per gli alti Gradi, e il razionalismo per i Gradi più bassi. Scrive Daniel Béresniak (1933-1995): «Dal XVIII secolo, la Massoneria speculativa è spartita tra l'illuminismo [...] e i Lumi» 13. In questa sede non ci interessiamo che del razionalismo (ciò che Béresniak definisce «i Lumi»), e più esattamente alla parte filosofica del razionalismo. Essa può essere così riassunta: «Non c'è verità universale; ogni verità è particolare, soggettiva ed evolutiva». Ritroviamo la stessa caratteristica del liberalismo nell'ordine del pensiero.

Spiega il massone francese Michel Baroin (1930-1987):

|

«Ci guarderemo bene dal dimenticare che fin dalla sua origine la Massoneria è nemica di ogni assoluto, e che proclama che la verità non è mai qualcosa di acquisito [...]. Tutto è relativo; ogni fine è transitorio, ogni potere è contestabile» 14. |

Tutto è relativo». Questa affermazione giustifica la definizione del razionalismo massonico fornita dal giornalista di Le Monde Henri Tincq (1945-2020): «Il relativismo eretto a dogma» 15.

V

COME LOTTARE CONTRO

IL LIBERALISMO?

Il liberalismo - ossia la falsa concezione di libertà - si trova dunque all'origine di buona parte dei disordini politici e religiosi che colpiscono le nostre società cristiane da oltre due secoli. Si comprende il grido attribuito a Madame Roland, quando salì sul patibolo nel 1793: «Oh libertà, quanti crimini si commettono nel tuo nome»!..., e i severi giudizi dei Papi contro il «liberalismo sedicente cattolico» 16, giudizi di cui ecco un esempio:

|

«Ciò che affligge il vostro Paese e gli impedisce di meritare le benedizioni di Dio, è questa mescolanza di principî. Ciò che temo, non sono tutti questi disgraziati della Comune di Parigi 17. Ciò che temo è questo sfortunata politica, questo liberalismo cattolico che è il vero flagello» 18. |

Dunque, bisogna lottare contro il liberalismo. Sul piano dottrinale, basta dare prova di buonsenso e di possedere alcune basi facilmente acquisibili. Ė abbastanza facile dimostrare come le tesi liberali (rispetto di tutte le opinioni, nessuna verità universale, rifiuto di un ordine trascendente al quale ogni uomo deve sottomettersi, ecc...) siano al tempo stesso contrarie al senso comune e fonti di catastrofi in ogni campo. Con quali dottrine di salvezza occorre sostituire in politica questa ideologia funesta? Con il Decalogo chiarito e completato dalla dottrina sociale della Chiesa:

![]() Con il

Decalogo, ossia con i Comandamenti di Dio (che sono

più precisi e costrittivi di un semplice ricorso a valori mal

definiti). Il Decalogo, infatti, è una delle basi di ogni ordine

sociale degno di questo nome.

Con il

Decalogo, ossia con i Comandamenti di Dio (che sono

più precisi e costrittivi di un semplice ricorso a valori mal

definiti). Il Decalogo, infatti, è una delle basi di ogni ordine

sociale degno di questo nome.

![]() Con la

dottrina sociale della Chiesa. Diceva San Pio X

(1835-1914):

Con la

dottrina sociale della Chiesa. Diceva San Pio X

(1835-1914):

|

«La forza delle società risiede nel riconoscimento pieno ed intero della monarchia sociale di Nostro Signore e nell'accettazione senza riserve della supremazia dottrinale della Sua Chiesa» 19. |

Ripetiamolo, si tratta di basi dottrinali facili da acquisire che un laico non può ignorare. Cerchiamo di non essere colpevoli di pigrizia intellettuale in questo campo ed eviteremo questo rimprovero di San Pio X (13 dicembre 1908):

|

«Oggigiorno più che mai, la forza principale dei malvagi consiste nella vigliaccheria e nella debolezza dei buoni, e tutta la forza del regno di Satana risiede nella mollezza dei cristiani». |

Un testo di Joseph de Maistre (1753-1821), scritto nello stile un po' solenne della sua epoca, ci servirà da conclusione:

|

«La generazione presente è testimone di uno dei più grandi spettacoli che hanno mai impegnato l'occhio umano: è la lotta ad oltranza tra il cristianesimo e il filosofismo 20. La lizza è aperta, i due nemici sono alle prese e l'Universo sta a guardare». |

In un tale combattimento, non bisogna né trovarsi dalla parte sbagliata, né sostenere il ruolo di semplice spettatore, né addormentarsi.

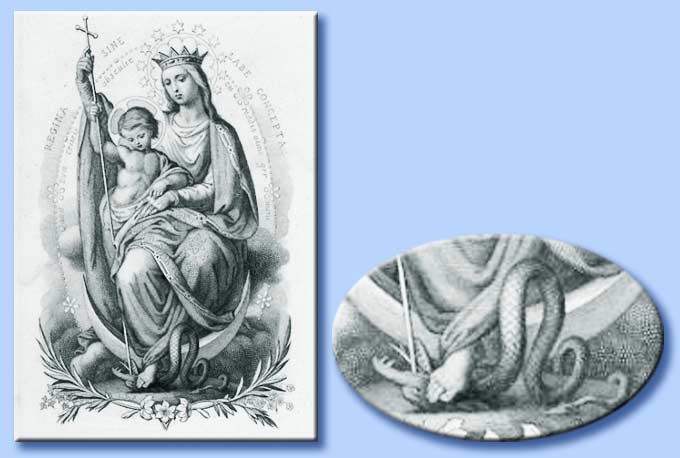

«Ipsa conteret capit tuum» (Gn 3, 15).

| Articoli correlati: |

| - Il liberalismo |

| - Conoscere il protestantesimo |

| - Il culto della libertà |

| - Pluralismo e tolleranza |

|

|

|

![]()

Note

1 Traduzione dall'originale francese di un estratto (pagg. 1-11) dell'opuscolo Tolérance, pluralisme et liberté («Tolleranza, pluralismo e libertà»), Action Familiale et Scolaire, a cura di Paolo Baroni.

Sito web Action Familiale et Scolaire: https://a-f-s.org/

2 «Connaissance de Dieu...» («Conoscenza di Dio»), I, VIII; cit. in Dictionnaire Le Robert.

3 Cfr. Dictionnaire de théologie catholique, voce «Legge», col. 889.

4 Cfr. J. Madiran, Court précis de la loi naturelle selon la doctrine chrétienne («Brevi precisazioni sulla legge naturale secondo la dottrina cristiana»), Difralivre, pag. 17.

5 Cfr. Catechismo di San Pio X.

6 Cfr. R. Jolivet, Vocabulaire de la philosophie.

7 Cfr. A. Roussel, Libéralisme et catholicisme («Liberalismo e cattolicesimo»), pag. 11.

8 Una cosa è rispettare la persona che proferisce un'idea falsa, altro è rispettare questa idea falsa in sé stessa.

9 Testo del filosofo A. Fouillée; cit. in R. Beauvais, Nous serons tous des protestants («Diventeremo tutti protestanti»), pag. 12.

10 Cfr. Mons. E. Julien, Bossuet et les protestants («Bossuet e i protestanti»), pag. 325.

11 In tali condizioni, se esisterà ancora una morale imposta dallo Stato, essa non sarà che un riflesso del consenso e varierà a seconda di quest'ultimo.

12 E poiché si deve fare una scelta se si vuole che la società sia governata, ci si rimetterà alla finzione della «volontà generale» che si esprime mediante il suffragio universale o mediante il voto dei deputati. Vedi l'articolo nº 6 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789: «La legge è l'espressione della volontà generale». Da notare che questa Dichiarazione costituisce uno dei capisaldi del liberalismo politico.

13 Cfr. D. Béresniak, Juifs et francs-maçons («Ebrei e massoni»), pag. 33.

14 Così Michel Baroin, ex Gran Maestro del Grand'Oriente di Francia durante una trasmissione mandata in onda da Radio-France, il 4 febbraio 1979 e riprodotta dal Corriere settimanale di Pierre Debray, del 22 febbraio 1979.

15 Cfr. Le Monde, del 16 novembre 1985.

16 Cfr. S.S. Pio IX, «Bref aux rédacteurs d'un journal catholique de Rodez», dicembre 1876.

17 Governo rivoluzionario di Parigi, dal 28 marzo al 28 maggio 1871.

18 Cfr. S.S. Pio IX, Allocution à des pèlerins de Nevers, giugno 1871.

19 Cfr. San Pio X, Lettera del 22 ottobre 1913.

20 Joseph de Maistre definisce «filosofismo» l'ideologia dei «Lumi» del XVIII secolo, ossia il liberalismo introdotto nella società cristiana dal protestantesimo e dalla Massoneria. Pur essendo considerato da molti come un punto di riferimento del pensiero cattolico, De Maistre appartenne in gioventù all'Ordine Martinista, un'affiliazione di cui sono ben visibili tracce in diversi dei suoi scritti (N.d.T.).