|

|

di Michel Berger 1

|

postato: 21 febbraio 2013 |

![]() Prefazione

Prefazione

Quando si parla di

diversità, di diritti delle minoranze, di convivenza tra le

varie religioni o di controllo dell'immigrazione è

inevitabile che il discorso scivoli sul pluralismo o sulla

tolleranza. Ma il più delle volte, quello che esce fuori è

un concetto distorto di tolleranza, che si traduce in una

sorta di resa senza condizioni, riservata a chi non

condivide che si conceda cittadinanza ad ogni opinione,

anche la più assurda. Il relativismo ha introdotto l'idea

secondo cui non esiste una verità assoluta, ma solo

interpretazioni soggettive. Il cattolico che volesse

difendere i diritti della Chiesa e i Comandamenti di Dio si

trova così ridotto al silenzio, pena essere etichettato come

antidemocratico, integrista, estremista, fanatico, ecc...

Il

problema nasce dal fatto che il vero significato di

tolleranza è stato cancellato e sostituito da un'altra

nozione deviata proveniente da quelle «società di pensiero»

che sono le Logge massoniche. Messo da parte l'unico fattore

di vera unità che è la verità cattolica (il collante che ha

tenuto insieme l'Occidente per secoli), la Rivoluzione ha

tentato di riunire il genere umano attorno a diversi

surrogati come la laicità, la democrazia, la libertà, la

patria, la nazione, le ideologie, ecc..., con risultati catastrofici. Alla

luce dell'insegnamento dei Sommi Pontefici, questo articolo

ricorda quale sia il vero significato di tolleranza ed è

allo stesso tempo un invito ai cattolici a non permettere a

chicchessia di offendere o ledere i diritti di Dio in nome

del pluralismo.

Paolo

Baroni

![]() Premessa

Premessa

|

«Tolleranza: la parola è ambigua, ed è molto apprezzata dallo spirito dei tempi. Chi oserebbe dichiararsi contro la tolleranza? "Non ci sarebbe niente da ridire - scrive P. Beneton, docente di Diritto all'Università di Rennes - se l'idea contemporanea di tolleranza non fosse stata traviata [...] Oggi, la tolleranza tende a confondersi con un relativismo che sminuisce le idee stesse di Vero, di Bello e di Bene.

La Verità diventa una cosa relativa, perde il suo valore e si dissolve nella molteplicità delle opinioni soggettive. Questa versione di tolleranza è il segno di una società malata e sterile che ha rinunciato a combattere per il Vero e per il Bene, e che alla fine si è adattata alla corruzione» 2. |

Questa idea deviata di tolleranza cerca una giustificazione nel rispetto della libertà eretta a valore assoluto. «Libertà, tu sei la nostra unica verità» 3. Tale concetto, in effetti, viene spesso imposto da una concezione pluralistica della società che pretende di guidare tutti i comportamenti. Ciò facendo, il processo pluralistico non è affatto un'applicazione della virtù di prudenza. Nella volontà di definire gli atteggiamenti «politicamente corretti», c'è molto più del desiderio di privilegiare certi comportamenti; c'è l'intento di agire profondamente sulle intelligenze e sulle volontà. È questo fenomeno pluralistico che vogliamo analizzare prima di precisare cosa sia la vera tolleranza per concludere poi con alcune riflessioni sull'azione in una società cosiddetta pluralistica.

I

IL PLURALISMO:

UNA MACCHINA DA GUERRA

![]() Pluralismo e pluralità

Pluralismo e pluralità

Prima di tutto, occorre distinguere tra pluralità e pluralismo. La pluralità è un qualcosa di cui si può prendere solo atto: l'attuale società è una comunità segnata dalla pluralità, vale a dire che in essa coesistono opinioni e credenze diverse. Partendo da questa constatazione, il pluralismo comporta, in un primo tempo,

|

«una concezione dottrinale e un comportamento politico che riconosce e accetta la pluralità come un dato di fatto, che ne fonda e ne legittima la necessità» 4. |

Se si prende per buona una tale definizione, che non comporta alcuna riserva, senza un solo riferimento ad un sano concetto di tolleranza, si corre il rischio - e per certuni si tratta di un augurio - di riconoscere (come se si trattasse di un diritto) la coesistenza della verità e dell'errore.

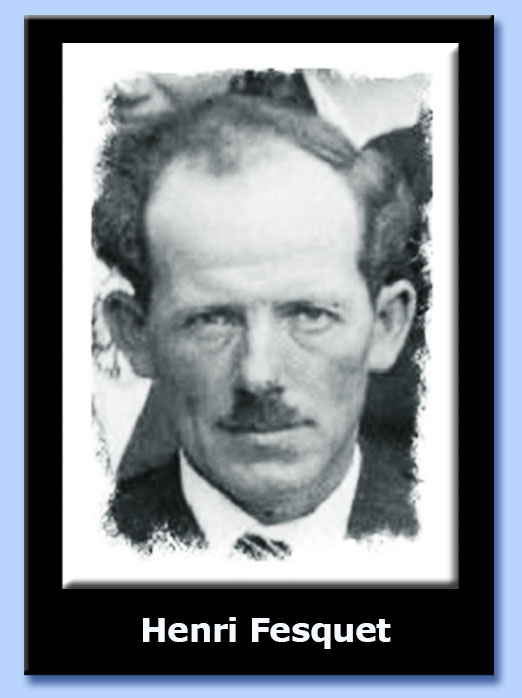

Si tende a «fare rientrare in una pluralità accettata tutte le opzioni, anche se alcune possono essere inaccettabili» 5. È in questo spirito che certe persone legittimano la pluralità delle azioni politiche dei cristiani senza alcun riferimento alla legge naturale o alla dottrina sociale della Chiesa. In un articolo intitolato Pluralisme et avortement («Pluralismo e aborto»), Henri Fesquet (1916-2011), un giornalista di Le Monde esperto in questioni religiose, ha cercato di giustificare il pluralismo in materia di aborto chiedendosi se non fossero «molte stanze nella casa del Padre» 6.

Commentando questo articolo, Louis Daujarques stimava che Fesquet si fosse sbagliato, che non fosse sua intenzione parlare della «casa del Padre», ma probabilmente di una filiale scandinava! In effetti, coloro che professano la «necessità» 7 del pluralismo mutilano il reale vedendo solamente le diversità, senza discernere (o evitando di discernere) ciò che ne costituisce l'unità; essi non vedono che esiste un'identità nazionale, che nella storia della Francia (dopo il suo battesimo) risiede uno dei suoi fattori essenziali di unità.

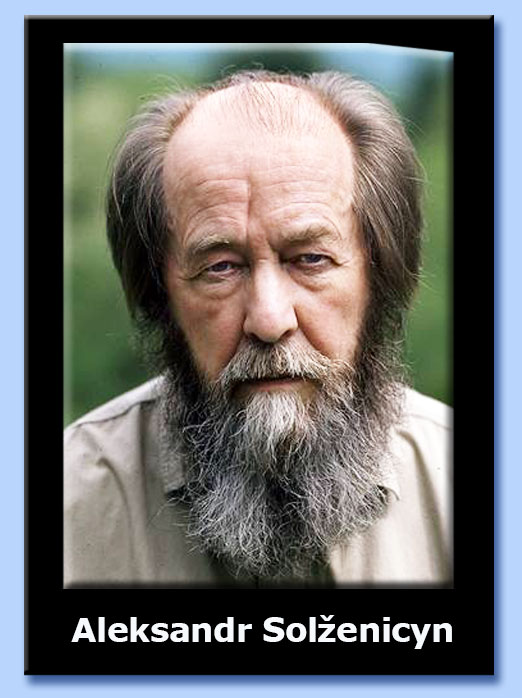

Essi non riconoscono il punto essenziale su cui può fondarsi l'unità: il rispetto dell'ordine naturale. Ora, è certo che se le diversità non vengono assoggettate a valori permanenti e universali, possono essere solamente anarchiche, e per rimediare a questo inconveniente il pluralismo viene paradossalmente tramutato in schiacciante unitarismo. Dalla «pluralità accettata» si è rapidamente passati ad una «pluralità ricercata». Il pluralismo è diventato quella concezione che non solo rispetta indistintamente la pluralità, ma la considera come una condizione del progresso, addirittura come un bene. Scriveva Aleksandr Solenicyn (1918-2008):

|

«Il pluralismo passa allora per la più bella conquista della Storia, il bene supremo del pensiero, la più alta virtù della vita occidentale». |

Una presentazione assai completa del fenomeno pluralistico è stata fornita dall'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing nel suo libro Deux Français sur trois («Due francesi su tre») 8:

|

«Il pluralismo è una struttura che favorisce la comparsa di nuove ideologie, in quanto accetta come regola di metterle in concorrenza tra loro. È l'accettazione della coesistenza delle ideologie: il pluralismo va oltre la tolleranza poiché accetta di organizzare la competizione liberale delle ideologie». |

Ma il Rapporto dell'Assemblea plenaria dell'Episcopato francese del 1972 9 non diceva altra cosa affermando che «la diversità è un invito ad una ricomposizione della verità mediante il confronto e il superamento delle teorie e delle esperienze diverse»? Per riprendere un'espressione di Papa San Pio X (1835-1914), usata per condannare su questo punto il movimento del Sillon (la Democrazia Cristiana francese; N.d.T.), il pluralismo provoca l'organizzazione di un vero «concorso apologetico», in vista di stabilire senza sosta una nuova verità.

Il pluralismo è dunque

|

«un metodo di spiegazione e di accettazione di un'evoluzione forzata, un metodo di selezione delle idee da promuovere, poi da fare ammettere, e infine da imporre [...]. Non è solamente una dissoluzione della tradizione, ma una cristallizzazione del futuro» 10. |

![]() Pluralismo e sovversione

Pluralismo e sovversione

Da una parte, pluralità accettata, e dunque pluralismo necessario che in effetti conduce all'unitarismo; dall'altra parte, pluralità ricercata in vista di un'elaborazione progressiva della verità. Non sono forse le due tappe del processo rivoluzionario solve et coagula? Dissolvere la verità... per sostituirla con una nuova «verità». Piuttosto che una filosofia, il pluralismo è una tecnica, è una macchina da guerra.

![]() Pluralismo

e dialettica

Pluralismo

e dialettica

Organizzare la competizione delle ideologie, provocare dei «concorsi apologetici». In realtà, tali obiettivi, che si cerca di presentare come generosamente costruttivi, introducono nella società (e nella Chiesa) la pratica della dialettica nel senso marxista del termine. Il pluralismo distingue, e in ciò non ha torto, ma non potendo unire (o rifiutandosi di unire), oppone e divide. La vita politica e sociale sarà ricondotta all'opposizione di campi che, se non esistono, si giungerà persino a creare.

Il pluralismo politico evoluto - paradossalmente forse, ma effettivamente - comporta la formazione di «blocchi» antagonisti. Il pluralismo in seno alla Chiesa riesce a far perdere ai cristiani il senso della vocazione all'unità. D'altronde, ecco la prima - se non l'unica - delle collaborazioni che la sovversione si aspetta dai cristiani. Il pluralismo ha introdotto le idee e la pratica rivoluzionaria negli ambienti in cui senza di esso non sarebbero mai penetrati.

![]() Pluralismo

e falsa efficacia

Pluralismo

e falsa efficacia

È in nome del pluralismo che si pretende di giustificare la neutralità come l'unico atteggiamento politicamente corretto. Anche i migliori cattolici si lasciano ingannare e pensano che nell'attuale società la neutralità sia la condizione necessaria all'efficacia dell'azione. Perciò, essi affermeranno, ad esempio, che la loro battaglia in favore della vita nascente dev'essere aconfessionale e apolitica..., il che non ha alcun senso e non è evidentemente possibile! Come incarnare questa difesa nelle istituzioni senza condurre una battaglia politica? Come difendere il valore della vita al di fuori di ogni finalità spirituale?

Anche se il fondamento di un sodalizio per la vita è di ordine naturale, gli aderenti sono impegnati nell'ordine soprannaturale, sia che l'accettino o che lo rifiutino. In effetti, anche i migliori cristiani sono vittime di una manovra che cerca di indebolirli, conducendoli a «lasciare nel guardaroba» i loro argomenti e ad ignorare i loro alleati. Su questo ultimo punto, i mass media sono riusciti ad imporre un forsennato tour de force creando un clima per cui la posta in gioco può essere oscurata dalla preoccupazione di «non essere compresi», soprattutto da una destra giudicata «sèttaria» e rifiutata da quegli stessi che, in nome del pluralismo, proibiscono di proibire.

![]() Pluralismo

e smobilitazione

Pluralismo

e smobilitazione

Il pluralismo produce una certa indifferenza nei confronti della verità; esso associa il rispetto delle persone al rispetto delle loro idee, qualunque esse siano, e colpevolizza coloro che sarebbero portati a reagire. Questa colpevolizzazione è la causa della loro inibizione, dell'apatia, del nonintervento, e alla fine del silenzio di una grande maggioranza. Questo silenzio non è come si crede quello di una forza pronta a riprendere vita e parola:

|

«Rivolgersi a questa maggioranza silenziosa sarebbe come esortare un paralitico a camminare o a correre. Molti non si rendono conto che la maggioranza silenziosa è una vittoria della sovversione» 11. |

![]() Consenso e

linguaggio politico

Consenso e

linguaggio politico

Il riferimento del pluralismo è il consenso e non può ispirarsi ad altri discorsi che quelli del «politichese». Ma consenso e «politichese» non sono altro che manifestazioni della menzogna che consiste nel mantenere nascosti i veri obiettivi perseguiti cambiando il senso delle parole. Certi discorsi elettorali ne sono un notevole esempio che non è necessario sviluppare.

Occorre, invece, insistere sul consenso. Esso non risulta da un accordo, ma è prodotto dal sistema, da quella considerevole macchina che Augustin Cochin (1876-1916) ha analizzato perfettamente all'inizio del secolo e che opera una vera riorganizzazione mentale, da cui esce un uomo nuovo completamente standardizzato. L'opinione viene confezionata, la verità viene costruita secondo il metodo delle società di pensiero 12, un metodo che ha contribuito a distorcere gli spiriti in tutti i settori della vita sociale, dalle Logge massoniche fino a certi gruppi d'azione cattolica, o addirittura certe assemblee sinodali.

Questo apparente consenso è il frutto di un «orientamento», una vera manipolazione alla quale i mass media conferiscono un potere accresciuto. Lungi dall'essere un'imperfezione della dottrina pluralistica (che si troverebbe così deviata), questa deriva sovversiva ne è in effetti la conseguenza ricercata. Queste riflessioni sul pluralismo non devono impedire di riconoscere la realtà delle nostre società, non fatte solo di diversità e di particolarismi, ma in cui si confrontano correnti profondamente divise. La vera unità non schiaccia la diversità del reale; essa integra i particolarismi senza ridurli o giustapporli come vorrebbero gli adepti del «multiculturale».

|

«(La vera unità) fissa i limiti della pluralità non in funzione di un decreto arbitrario o di un impulso della volontà, ma in virtù di un ordine permanente e assoluto che gli è superiore» 13. |

La vera unità è legata al bene comune, al bene di tutti, ma allo stesso tempo al bene realmente comune a ciascuna delle parti 14. Di fonte a divisioni inconciliabili, addirittura irriducibili, le esigenze della pace sociale giustificano la tolleranza, non nel senso vago e sviato che indicavamo più sopra, ma in un senso preciso che vogliamo ricordare.

II

LA VERA TOLLERANZA

Discernere gli scogli del pluralismo e mettere in evidenza le manipolazioni che esso maschera, non significa voler scatenare una guerra santa o una nuova crociata che - nelle condizioni attuali - non risponderebbero alle esigenze del bene comune. Certamente, solo l'ordine naturale e divino si oppone alle ideologie moderne e al pluralismo che le riunisce. Niente può essere sostituito alla verità cattolica.

Ma, quando il male è fatto, quando le circostanze impediscono di bloccarlo rapidamente, bisogna accettare delle tappe sulla via della guarigione, definire degli scopi intermedi. E se l'unione reale, l'unità profonda della società non può costruirsi su queste basi insufficienti, ciò non toglie che un accordo possa essere ricercato per perseguire certi obiettivi ravvicinati. «Tuttavia, il colmo sarebbe conferire il titolo di "salute" ad uno stato dolente».

![]() Che cosa significa dunque tollerare?

Che cosa significa dunque tollerare?

Tollerare equivale a sopportare una situazione cattiva; è «fare con»... per ottenere un bene più grande al quale non si può giungere diversamente o perché il male è inevitabile per un certo periodo di tempo, o perché non lo si può eliminare senza ingiustizia per le persone o senza un grave pericolo per la società. Se domani avessimo un governo di nostra scelta, dovrebbe immediatamente abolire la legge sul divorzio? Un atto del genere porrebbe un gran numero di persone davanti ad un vuoto giuridico, lasciando in una situazione precaria numerose donne e di bambini che rischierebbero di essere abbandonati perché certe abitudini sono ormai penetrate profondamente nella nostra società.

Tollerare è «fare con», perché una ricerca immediata e intempestiva del bene potrebbe compromettere le probabilità future del suo conseguimento. Nell'Enciclica Libertas (del 20 giugno 1888), Papa Leone XIII (1810-1903) esplicita e giustifica questo «fare con» e definisce così la tolleranza:

|

«Tuttavia, la Chiesa, con intelligenza materna, considera il grave peso dell'umana fragilità e non ignora quale sia il corso degli animi e delle vicende da cui è trascinata la nostra età. Per queste ragioni, senza attribuire diritti se non alla verità e alla rettitudine, la Chiesa non vieta che il pubblico potere tolleri qualcosa non conforme alla verità e alla giustizia, o per evitare un male maggiore o per conseguire e preservare un bene». |

E Papa Pio XII (1876-1958) 15, trattando delle situazioni che si devono subire, precisa certe disposizioni che bisogna estendere alla tolleranza:

|

«Potrebbe succedere che qui o là, su un punto o su un altro, sorga la necessità di cedere davanti alla superiorità di certe forze politiche [...]. Ma in questo caso non si capitola, si pazienta. Anche in simili casi, occorre che la dottrina resti salva, che tutti i mezzi efficaci siano messi in opera per istradare progressivamente verso il fine al quale non si rinuncia». |

![]() Quando e come si deve tollerare?

Quando e come si deve tollerare?

![]() La tolleranza è

giustificata unicamente per promuovere, servire o

conservare un bene più grande o evitare un male più grande

La tolleranza è

giustificata unicamente per promuovere, servire o

conservare un bene più grande o evitare un male più grande

Questi due scopi sono, in effetti, non sono che apparentemente distinti; si tratta sempre di preservare il bene comune della società considerata. Che si parli di tolleranza nella società politica, nella famiglia o nella Chiesa, ciò che la giustifica sempre è il bene comune della detta società, e solo il bene comune apporta questa giustificazione.

Nella già citata Libertas, Leone XIII è molto esplicito:

|

«Ma bisogna riconoscere, se si vuole giudicare rettamente, che quanto più in uno Stato è necessario tollerare il male, tanto più questo tipo di Stato è lontano da una condizione ottimale; così pure, quando si opera secondo i precetti della prudenza politica, è necessario circoscrivere la tolleranza dei mali entro i limiti che il motivo cioè la salute pubblica richiede». |

Ordine naturale e bene comune sono i due pilastri della società.

![]() I principî

devono restare salvi, ossia il male tollerato non dev'essere

giustificato, e resta un male

I principî

devono restare salvi, ossia il male tollerato non dev'essere

giustificato, e resta un male

In questo caso, bisogna notare che tollerare equivale a sopportare una situazione cattiva, e non commettere direttamente un atto cattivo, il che non è mai permesso (la tolleranza non è un male minore, ma un bene). L'atto commesso, ossia l'oggetto della volontà, è buono, sia nello scopo ricercato che nei mezzi messi in opera. Tollerando le leggi relative al divorzio, non è questione di adulare questo vizio della società (azione cattiva), o ancor meno incoraggiarlo. Si tratta, a breve termine, di rimediare all'ingiustizia nella quale può trovarsi un gran numero di donne e bambini.

![]() Il fatto che

la tolleranza possa essere giustificata (in relazione al

bene comune), o diventare un dovere, non

significa che la repressione delle deviazioni religiose e morali

sia in sé una norma estrema d'azione

Il fatto che

la tolleranza possa essere giustificata (in relazione al

bene comune), o diventare un dovere, non

significa che la repressione delle deviazioni religiose e morali

sia in sé una norma estrema d'azione

Citiamo qui Pio XII:

|

«Dio non ha dato all'autorità umana un tale precetto assoluto né nel campo della fede, né in quello della morale. Non si lo trova né nella convinzione comune degli uomini, né nella coscienza cristiana, né nelle sorgenti della Rivelazione, né nella pratica della Chiesa» 16. |

Pio XII cita allora la parabola del buono grano e del loglio. E conclude questo discorso ai giuristi cattolici enumerando i due principî da cui bisogna attingere, in certi casi concreti, la risposta alla domanda posta ai giuristi, ai politici o allo Stato sovrano cattolico a riguardo di una formula di tolleranza religiosa e morale:

|

«Primariamente, ciò che non risponde alla verità e alla morale non ha obiettivamente nessun diritto all'esistenza, alla propaganda e all'azione. Secondariamente, il fatto di non impedirlo mediante le leggi dello Stato e le disposizioni coercitive può tuttavia giustificarsi nell'interesse di un bene superiore e più vasto» 17. |

Abbiamo visto con Leone XIII che questo bene superiore e più vasto è sempre legato al bene comune. Questi due principî si applicano in seno ad ogni società, alla famiglia, allo Stato e alla Chiesa. E Pio XII li illustra tramite i concordati: questi accordi, che fissano la relazioni tra Chiesa e Stato, dando alla Chiesa delle condizioni stabili di diritto e di fatto, e l'indipendenza nel compimento della sua missione divina, non possono riferirsi ai principî che dovrebbero essere i veri fondamenti, per accantonare, a priori, le materie possibili di conflitto.

Con il Concordato del 1801, la Chiesa ha ammesso una certa intrusione del potere rivoluzionario (rimozione della scomunica del clero costituzionale). I postumi di liberismo e del gallicanesimo che ne conseguirono furono numerosi. Ma dando alla Chiesa di Francia la possibilità di riprendere la sua missione, il Concordato rappresentò una tappa necessaria.

![]() Infine,

bisogna insistere sul fatto che la tolleranza non è un

atteggiamento di conformismo. Essa esige che tutti i mezzi efficaci siano

messi in opera per scongiurare il male che si tollera

Infine,

bisogna insistere sul fatto che la tolleranza non è un

atteggiamento di conformismo. Essa esige che tutti i mezzi efficaci siano

messi in opera per scongiurare il male che si tollera

La tolleranza è sempre un passo provvisorio. La nozione di limite è essenziale, limite che dev'essere utilizzato per raddrizzare la situazione che si deve tollerare. Quando si dice che la dissuasione dalle armi nucleari è permessa nelle circostanze attuali, si sottolinea che ciò è concepibile solamente se il limite di non-guerra così ottenuto è messo a profitto per realizzare le condizioni di una vera pace. E quando c'è conflitto di diritti 18, il bene comune può condurre a tollerare la mancata osservanza di uno di questi diritti, ma dev'essere fatto tutto il possibile per abbreviare questa situazione, e in particolare per ridurre il numero dei danni presso gli aventi diritto.

III

CHE COSA FARE IN UNA

SOCIETÀ PLURALISTICA?

Terminiamo la nostra riflessione con una considerazione sul pluralismo. Quest'ultimo suole adornarsi con argomenti generosi, ma il più delle volte si tratta di un manto gettato sulla menzogna. Seguendo la volontà di alcuni, i pluralisti fabbricano il consenso al quale conducono la maggioranza silenziosa mediante «un'opera di orientamento» 19.

E allora, la prima reazione deve consistere in un rigoroso rifiuto di partecipare personalmente a questa menzogna. Il nostro primo dovere è il rifiuto della menzogna, o se si preferisce, in forma positiva, il nostro principale dovere consiste nello sviluppare al massimo un gusto profondo, una sete incoercibile per la verità. Scriveva Solenicyn

|

«Che importa se la menzogna ricopre ogni cosa, se diventa padrona di tutto? L'importante è diventare intransigenti almeno su questo punto: "Che non lo sia per me"». |

Afferma Gustave Thibon (1903-2001):

|

«E tuttavia rari sono gli uomini che, davanti al trionfo dell'aberrazione e della menzogna, possono fare loro questo motto di un'antica famiglia francese: "Si omnes, ego no"» («Se è così per tutti, non lo è per me»). |

Non si lotta contro la menzogna con un linguaggio equivoco. Per realizzare la vera unità non è sufficiente rievocare in modo pudico le forze morali, le forze spirituali, una «certa idea dell'uomo», il patrimonio comune alle religioni o i valori comuni. È insufficiente, scrive Pio XII, parlare di una

|

«comune eredità della civiltà cristiana [...] se non si giunge fino all'espresso riconoscimento dei diritti di Dio e della Sua Legge, o almeno del diritto naturale su cui sono ancorati i diritti dell'uomo» 20. |

In mancanza di un'unità sull'essenziale, è possibile trovare nei valori di nazione e di patria le basi sufficienti, sebbene incomplete, per un accordo sociale? L'attualità mostra che, ahimè, questo accordo non è possibile tra coloro che, rispettando la verità storica, si rifanno al patrimonio più che millenario di un passato che ha avuto inizio con Clodoveo (466-511) e con il battesimo dei franchi, e coloro che fanno della Rivoluzione il mito fondante della nazione francese.

E poi, in ogni caso, il vero valore attribuito alla nazione ha bisogno di essere illuminato e guidato dalla vera dottrina senza la quale nazione e patria diventano essi stessi degli assoluti. Il bene comune senza Dio rischia sempre di degenerare in assolutismo. Ma allora, bisogna mettersi a braccia conserte trincerandosi dietro il dovere della tolleranza? Una tolleranza mal compresa, perché la vera tolleranza non dispensa dal combattimento; al contrario, essa esige che sia fatto tutto il possibile per limitare la durata del male che si tollera...

|

«Rimanendo fermi nell'affermazione dei dogmi e liberi da ogni compromesso con l'errore, è proprio della prudenza cristiana non respingere - diciamo meglio - di sapere conciliare nel perseguimento del bene, individuale o soprattutto sociale - il concorso di tutti gli uomini onesti» 21. |

Abbiamo il dovere di essere dei trascinatori, e ciò deve tradursi innanzi tutto nella necessità di azioni comuni piuttosto che nella ricerca di principî comuni. A questo riguardo, si deve denunciare l'errore secondo cui una collaborazione politica suppone un minimo di intesa teorica e filosofica tra i collaboratori. Occorre anche ci sia compatibilità tra le loro motivazioni o finalità. La battaglia odierna in favore della vita nascente offre il campo di tale azione comune.

Essa può essere un esempio di ciò che è possibile e augurabile fare senza cadere in cedimenti dottrinali, malgrado alcuni compromessi di ordine pratico, suggeriti dalla virtù di prudenza, quanto alla condotta dell'azione. «Senza compromessi»: ciò implica che, se ci si deve limitare al linguaggio dell'«ordine delle cose», non si deve travestire il diritto naturale in legge fisica senza rapporto con la morale.

Al contrario, esso dev'essere presentato nella sua realtà di esigenza morale legata alla volontà del Creatore. Questa breve riflessione sull'azione senza compromessi meriterebbe un lungo sviluppo 22. Parlare di azione senza compromessi può condurre, ahimè, a cozzare spesso contro coloro che - in nome di una carità mal compresa - uniscono volentieri la loro indignazione a quella degli apostoli della menzogna. Ma crediamo, con dom Prosper Guéranger (1805-1875), che ci sia

|

«una grazia legata alla confessione piena e intera della verità. Questa confessione, ci dice l'Apostolo, è il salvezza di quelli che la fanno e l'esperienza dimostra che è anche la salute di quelli che la ascoltano. Siamo cattolici e nient'altro che cattolici, né "filosofi", né sognatori di utopie, e saremo quel lievito di cui il Signore dice che fà fermentare tutta la pasta [...].

Felice chi, nel mezzo dell'attuale mescolanza di principî contraddittori, affrancato da ogni ricerca di popolarità, discepolo fin nelle minime cose, di questa Chiesa cui appartiene l'avvenire del tempo e quello dell'eternità, avrà saputo attraversare una così terribile crisi senza aver sacrificato sul suo passaggio la più piccola verità» 23. |

|

|

![]()

Note

1 Traduzione di un estratto (pagg. 13-24) dell'opera Tolérance, pluralisme et liberté («Tolleranza, pluralismo e libertà»), a cura di Paolo Baroni.

2 Cfr. «La tolérance dévoyée» («La tolleranza traviata»), in Le Figaro, del 28 giugno 1984.

3 Frase cantata dal coro nell'opera lirica Il Nabucco.

4 Cfr. Mons. G. Matagrin, Politique, Église et Foi («Politica, Chiesa e fede»), éd. du Centurion, Appendice III, pag. 154. Citato da L. Daujarques in Le pluralisme en question («Il pluralismo in questione»), conferenza tenuta nel 1974 a Losanna nel corso del X Congresso dell'Ufficio Internazionale delle Opere di Formazione Civica e di Azione Culturale secondo il Diritto Naturale e Cristiano, riunitosi per discutere sul tema Pluralismo e unità.

5 Cfr. P. Bévillard, in L'Ordre français, n° 175. Il grassetto è nostro.

6 Cfr. Le Monde, del 7 novembre 1973.

7 Il primo capitolo del Rapporto dell'Assemblea Episcopale a Lourdes nel 1972, («Per una pratica cristiana della politica»), è intitolato «Lo scomodo e necessario pluralismo».

8 Cfr. V. Giscard d'Estaing, Deux Français sur trois, pagg. 115-116.

9 Cfr. Pour une pratique chrétienne de la politique, Éd. Le Centurion, pag. 18.

10 Cfr. L. Daujarques, Atti del X Congresso di Losanna, pag. 47.

11 Cfr. R. Mucchielli, La subversion, éd. C.L.C., pag. 74.

12 Su Cochin e sulle società di pensiero vedi l'ultima partita del libro dello storico François Furet intitolato Penser la Révolution française («Pensare la Rivoluzione Francese»), PUF, 1978.

13 Cfr. L. Daujarques, op. cit.

14 «Il bene comune, vale a dire la creazione di condizioni pubbliche normale e stabili, sia per gli individui che per le famiglie, consiste nel facilitare una vita degna, regolare e felice secondo la Legge di Dio» (cfr. Pio XII, Discorso dell'8 gennaio 1947).

15 Cfr. Pio XII, Discorso del 18 settembre 1951.

16 Cfr. Pio XII, Discorso ai giuristi cattolici, del 6 dicembre 1953.

17 Ibid.

18 É il caso dell'immigrazione: il diritto naturale all'immigrazione può scontrarsi con il diritto della nazione a proteggere ciò che è.

19 Opera nel senso di fermentazione, e orientamento nel senso che si ritrova presso il Grand'Oriente della Massoneria.

20 Cfr. Pio XII, Discorso dell'11 novembre 1948.

21 Cfr. Lettera di Leone XIII a Mons. Fava, del 2 giugno 1892; cit. in J. Ousset, Pour qu'Il règne («Affinché Egli regni»), pag. 381.

22 Vedi in particolare i capitoli V-VI della seconda parte di Pour qu'Il règne, di Jean Ousset.

23 Cfr. Dom P. Guéranger, Il senso cristiano della storia.