|

|

|

|

|

postato: 28 maggio 2013 |

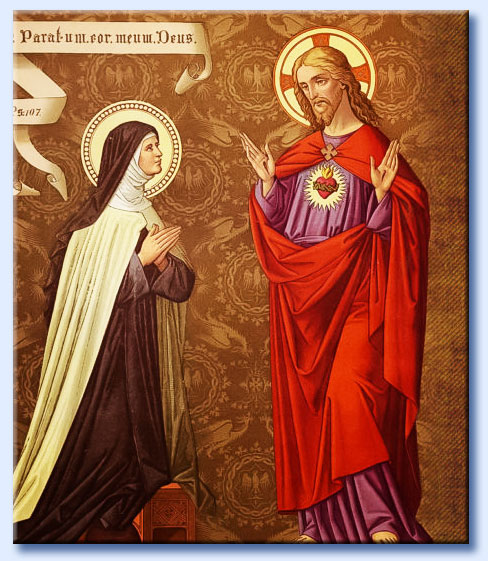

Con il termine «apparato democratico» si intendono quelle forze (caratterizzate dalla loro struttura, dalla loro organizzazione e dai loro metodi d'azione) che influenzano e manipolano gli odierni regimi democratici e che al tempo stesso salvaguardando il loro aspetto popolare (governo del popolo tramite il popolo). Che queste forze esistano, la cosa è riconosciuta da ogni serio osservatore del mondo politico. Essa è stata presentata così dallo storico François Furet (1927-1987; un uomo originariamente di sinistra) nel suo libro Penser la Révolution Française («Pensare la Rivoluzione Francese»), pubblicato nel 1979:

|

«In ogni potere democratico c'è un'oligarchia nascosta, contraria ai suoi principî e al tempo stesso indispensabile al suo funzionamento» 2. |

Sopra: François Furet e il suo libro

Penser la Révolution Française.

Si tratta di un argomento importante e trattato assai di rado. Lo scrittore cattolico Jean Ousset (1914-1994) ha fatto spesso notare che, nello studio del processo rivoluzionario (di cui il fenomeno democratico è una parte) l'aspetto ideologico è stato trattato in profondità, mentre l'aspetto dei metodi e del procedimento è stato troppo trascurato.

I

PERCHÉ I REGIMI DEMOCRATICI, COSÌ FACILI DA MANIPOLARE,

SONO COSÌ FREQUENTEMENTE SCELTI

Prima di tutto, occorre ricordare in generale una caratteristica importante dei regimi politici. Essendo le nazioni per loro natura degli insiemi di famiglie, e lo Stato l'apparato dell'organizzazione di una nazione, è dunque normale che il potere politico si trasmetta per eredità, com'è nell'ordine delle cose che, nel campo familiare, il potere si trasmette per via di sangue.

E se guardiamo la Storia, constatiamo che, fino ad un'epoca relativamente recente, i poteri politici sono stati effettivamente trasmessi più spesso per via ereditaria che per mezzo di un sistema elettivo. Charles Maurras (1868-1952) ha spesso insistito su questo punto, specialmente nel suo libro La démocratie religieuse («La democrazia religiosa»):

|

«L'assoluto, l'immutabile in materia politica, in scienza politica, non sono la monarchia o il governo di uno solo, ma il governo ereditario, che dev'essere esercitato da un capofamiglia o per numerosi capifamiglia» 3. |

Il governo ereditario esercitato da un capofamiglia è illustrato dal regime capetingio che è durato per otto secoli. Il governo ereditario esercitato da un'aristocrazia (raggruppando un piccolo numero di capifamiglia) è illustrato dalla Repubblica di Venezia che è durata undici secoli (dal 697 a 1797). Ecco un'altra formula di Maurras: «Ciò che è eterno, è il principio di eredità, è la bontà (detta anche efficacia, il carattere normale) del governo delle famiglie». Questa caratteristica è stata ben compresa dai finanzieri.

A partire dal Medioevo, e probabilmente anche prima, essi si sono organizzati in dinastie finanziarie in cui il potere economico si trasmette per via ereditaria: Scrive l'economista, saggista e banchiere francese Jacques Attali:

|

«I finanzieri si costituiscono, all'inizio del ventesimo secolo, in una doppia élite del denaro e della cultura per via dinastica. Ci si sposa solo tra banchieri - ebrei, per quelli che lo sono - al fine di estendere l'impero, per evitare che esso non si spezzetti e per conservare i segreti affaristici all'interno di una cerchia più ristretta» 4. |

Quando nel XVIII secolo le dinastie finanziarie hanno iniziato ad allungare le mani sui poteri politici, si sono ingegnati a distruggere nella società il principio dinastico, detto anche sistema di trasmissione ereditaria del potere. Da qui la democrazia e la repubblica, regimi in cui il potere si trasmette non per via ereditaria, ma per elezione. Così essi hanno conservato per sé stessi i vantaggi del principio dinastico e hanno potuto dominare più facilmente i poteri politici dai quali questo principio era stato bandito, e che per via di questo fatto sono più facilmente manipolabili.

II

LA SOCIETÀ DI PENSIERO, PRINCIPALE FORMA DI

ORGANIZZAZIONE DELL'APPARATO DEMOCRATICO

![]() Definizione e caratteristica

Definizione e caratteristica

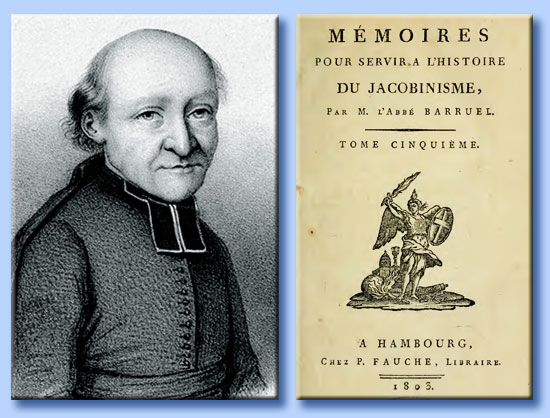

È stato Padre Augustin Barruel s.j. (1741-1820) che nelle sue libro del 1797 Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme («Memorie per servire alla storia del giacobinismo»), ha studiato per primo quella struttura tutta particolare che si chiama «società di pensiero».

Sopra: Padre Augustin Barruel s.j. e il suo libro

Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme.

Studio che venne ripreso dallo storico Augustin Cochin (1876-1916), morto prematuramente durante la Prima Guerra Mondiale. Il pensiero di Cochin è stato ottimamente riassunto da François Furet nel capitolo intitolato «La théorie du jacobinisme» («La teoria del giacobinismo»), dal suo libro Penser la Révolution Française.

Sul piano interno, le società di pensiero si presentano come piccole cooperative intellettuali il cui funzionamento è regolato da quattro principi (dei quali solo tre sono ammessi ufficialmente): libertà, uguaglianza e fratellanza (nel senso massonico), e un principio non dichiarato: la sottomissione a superiori sconosciuti. All'esterno, il loro obiettivo è innanzi tutto quello di creare in seno alla società civile una nuova opinione pubblica, un nuovo consenso, un nuovo stato d'animo.

![]() Differenze tra società di pensiero e corpi sociali

Differenze tra società di pensiero e corpi sociali

Un corpo sociale, qualunque esso sia, è fondato su una comunione di interessi. Esso è unito da un bene comune da difendere o da promuovere (club di calcio, municipio, università, ecc...). In una società di pensiero, il bene comune e la comunione di interesse non esistono. Entrandone a far parte, i membri di queste società si spogliano delle loro particolarità per esercitare un libero pensiero che non deve tener conto di nessuno imperativo di tradizione o di esperienza.

Un corpo sociale è fondato sul reale, su interessi reali e su di un bene comune reale. Una società di pensiero è più o meno disconnessa dal reale; da qui la denominazione «cooperativa intellettuale» usata precedentemente. Le prime società di pensiero furono le Logge massoniche: è la Massoneria che ha messo a punto per sé stessa questa formula di lavoro in comune, e in seguito si è sforzata di estenderla all'insieme della società.

Il socialista Louis Blanc (1811-1882), politico e storico francese, caratterizzava così la Massoneria del XVIII secolo:

|

«Alla vigilia della Rivoluzione, la Massoneria presentava l'immagine di una società fondata su alcuni principî contrari a quelli della società civile». |

Ecco il significato di questa osservazione. La società civile dell'Ancien Régime era regolata sul Decalogo e organizzata in corpi. La Massoneria ha sostituito il Decalogo con l'ideologia dei Diritti dell'Uomo, e l'organizzazione in corpi con le società di pensiero. L'opposizione tra società civili e Massoneria verteva così non solo sul piano delle idee e della morale, ma anche sul piano dell'organizzazione.

![]() Funzionamento della società di pensiero

Funzionamento della società di pensiero

Sul piano interno, l'obiettivo di tali società è duplice: creare un consenso tra i suoi membri e formare degli uomini capaci di condurre un certo tipo d'azione politica. La «classe politica» che ha fatto la Rivoluzione del 1789 era interamente costituita da uomini generati da quelle società di pensiero che erano le Logge massoniche. I tre principî (pubblicamente ammessi) di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, che regolano il funzionamento della società di pensiero, vanno compresi nel seguente modo:

| • Libertà di pensiero integrale, concepita come un'assenza completa di legame a riguardo di una verità immutabile, o di un ordine trascendente; il che conduce al rifiuto di sottomettersi sia all'ordine naturale che a quello soprannaturale; |

| • Nella società di pensiero, tutti i membri sono uguali per principio. Essa rifiuta ogni forma di gerarchia i cui poteri non siano amministrati dai suoi uguali. All'esterno, essa tende a generalizzare l'applicazione di questo principio anche alla base della democrazia moderna. |

| • Dato che non c'è una verità immutabile che si impone a tutti, e visto che non c'è un ordine trascendente, la fratellanza esige la sottomissione ad un tipo di opinione comune su cui vige il consenso generale. |

É evidente che una società che funzionasse secondo questi tre principi di libertà, di uguaglianza e di fratellanza finirebbe immediatamente nell'anarchia intellettuale. Ora, ciò non avviene nelle società di pensiero perché esiste un quarto principio inconfessato che non viene reso pubblico, ma che è fondamentale: il principio di ubbidienza a dei superiori sconosciuti, detto anche «principio di sottomissione ad un nucleo dirigente».

![]() L'ubbidienza ai superiori sconosciuti

L'ubbidienza ai superiori sconosciuti

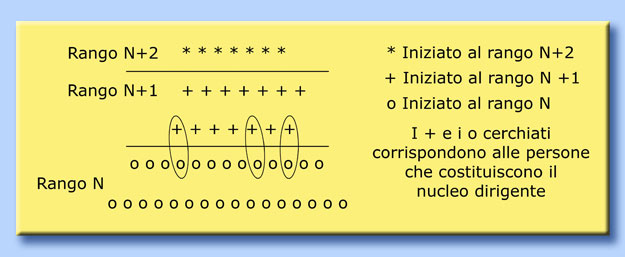

Le società di pensiero sono gerarchicizzate. Una società di un dato rango ignora ciò che si trama nel rango immediatamente superiore, ma non l'inverso. Ecco perché. Prendiamo una società di rango N. Un piccolo numero dei suoi membri (diciamo cinque su cinquanta, ad esempio) appartengono anche al rango N+1, ma non sono conosciuti come tali dai loro colleghi del rango N. Questi membri che sono al tempo stesso N e N+1, si conoscono, si concertano e costituiscono, tramite il loro accordo, un nucleo dirigente, mentre gli altri membri della società sono mossi dalla loro individualità e non hanno assolutamente nessuna ragione per essere d'accordo tra loro.

Beninteso, i membri del nucleo dirigente possono agire solamente per suggestione e senza dare ordini, altrimenti verrebbero scoperti. La loro appartenenza al rango superiore deve restare segreta. Anche, il segreto fà parte integrante del governo mediante un nucleo dirigente. É così che viene ottenuto un risultato che può sembrare paradossale: l'ubbidienza ai superiori sconosciuti. La tabella sottostante rende un'idea di questo funzionamento:

Ecco una precisazione presa dal vocabolario. L'espressione «nucleo dirigente» appartiene al vocabolario comunista. Nella Massoneria, l'espressione più spesso utilizzata è «cerchio interno»; si parlerà anche di «profani» e di «iniziati»; gli iniziati del rango N sono profani rispetto a quelli del rango N+1.

![]() Efficacia del sistema

Efficacia del sistema

Mediante i principî di libertà, di uguaglianza e di fratellanza, e tramite la presenza di un nucleo dirigente costituito dai superiori sconosciuti, l'azione della società di pensiero è orientata, senza che i suoi membri lo sappiano, nella direzione voluta dai Gradi superiori. Così viene creato un sistema di una temibile efficacia:

| • Efficacia all'interno della società di pensiero per destabilizzare i suoi membri che non possono più ricollegarsi ad una verità oggettiva, che diventano perciò facilmente manipolabili e che sono effettivamente manipolati dal nucleo dirigente; |

| • Efficacia all'esterno se la società di pensiero utilizza i suoi metodi per far funzionare degli intermediari. |

![]() Come propagare all'esterno l'opinione

creata in seno alla società di pensiero?

Come propagare all'esterno l'opinione

creata in seno alla società di pensiero?

È ciò che François Furet definisce «la conquista dell'opinione profana mediante il filosofismo», dove quest'ultimo termine designa l'opinione della società di pensiero. Tale conquista si opera con l'aiuto di molteplici intermediari delle società di pensiero (in effetti, della Massoneria); intermediari di cui si possono elencare esempi come il Rotary Club o il Lion's Club. Ecco alcune precisazioni su questi circoli. Nel n° 30, dedicato alla Massoneria, e favorevole a questa, la rivista Historia dedica un articolo al Rotary Club e al Lion's Club:

|

«Talvolta, si dice che il Rotary e il Lion's Club sono delle emanazioni anglosassoni della Massoneria. La maggioranza dei francesi rotariani o Lion's sono sinceramente contrari ad una simile affermazione; essi dicono di non essere massoni, e ciò è vero. Alcuni di loro sono addirittura anti-massoni convinti perché sono ostili all'immagine sèttaria della Massoneria fornita dal Grand'Oriente di Francia. E, tuttavia, questi club sono di essenza massonica; essi sono un veicolo di ideali massonici, di fratellanza, di solidarietà, di universalità e molti dei loro dirigenti sono massoni». |

Influenzati dalla Massoneria quanto al loro spirito, il Rotary Club e il Lion's Club sono peraltro guidati da nuclei dirigenti massonici. Come lo si sa? Perché esistono delle Fratellanze massoniche del Rotary Club e del Lion's Club 5.

![]() Una manipolazione nascosta

Una manipolazione nascosta

L'esistenza delle società di pensiero giustifica ciò che affermava il rivoluzionario Léon Gambetta (1838-1882) nel 1870: «Sappiamo che il suffragio universale siamo noi».

Del resto, il pensiero di Gambetta si accorda con quello di Papa Pio IX (1792-1878) che soleva dire: «Suffragio universale, menzogna universale». Citiamo ancora François Furet: «La chiave segreta del giacobinismo è la macchina nascosta all'ombra del popolo» 6. «Dove la libertà regna, è la macchina che governa». Non si può comprendere nulla del funzionamento dei regimi democratici di oggi se si fà astrazione dei dati che abbiamo appena rievocato.

III

MODALITà D'AZIONE

DELL'APPARATO DEMOCRATICO

Ecco una rassegna molto sommaria:

![]() Il segreto e la menzogna

Il segreto e la menzogna

Per raggiungere il loro scopo (fare avanzare la Rivoluzione), la Massoneria e le società di pensiero che la ispira devono dissimularlo. Esse si presentano un'immagine di sé diversa dalla realtà: quella di società filantropiche, di tolleranza, di amicizia e di progresso. E questa immagine data all'esterno è molto importante per queste società. Come ha notato Paul Copin-Albancelli (1851-1939) 7, una società segreta al 100% non può riuscire. Da qui la necessità di una facciata sociale, di scopi apparenti di pubblico dominio, ma diversi dagli scopi reali. In definitiva, ciò che è segreto in una società segreta, non è la sua esistenza, ma il suo scopo e la sua organizzazione.

![]() L'azione tramite suggestione

L'azione tramite suggestione

La cosa è già stata vista. È ciò che Copin-Albancelli definisce agire accuratamente «tramite influenze individuali dissimulate».

![]() La necessità di servirsi di intermediari

La necessità di servirsi di intermediari

Essa è una conseguenza logica del segreto. La cosa è già stata vista più sopra.

![]() L'eliminazione selettiva dei

principali avversari

L'eliminazione selettiva dei

principali avversari

A questo titolo, l'assassinio di personalità fastidiose (eventualmente camuffato in incidente, in malattia o in suicidio) è un mezzo correntemente impiegato.

![]() L'eliminazione di massa: il

terrore

L'eliminazione di massa: il

terrore

- Il Terrore

del 1793 non è stato un incidente di percorso della

Rivoluzione Francese, ma una necessità: bisognava eliminare i principali

avversari e terrorizzare gli altri. La cosa è stata decisa nelle

Logge massoniche.

![]() L'individuazione degli avversari

L'individuazione degli avversari

Per eliminare gli avversari (reali o potenziali) bisogna prima individuarli. La cosa è resa ancora più facile dai moderni mezzi di comunicazione:

-

Per le comunicazioni telefoniche per via hertziana, ricordiamo l'esistenza del sistema Echelon, messo in piedi dagli americani e dai britannici con mezzi giganteschi.

-

Ma è molto più facile stoccare, classificare e selezionare i messaggi dattiloscritti che i messaggi orali (per un messaggio di una data lunghezza occorre una capacità di memoria cinquecento volte inferiore se invece di essere orale è dattilografato). É evidente il vantaggio considerevole che può presentare internet mediante il metodico lavorio di localizzazione effettuato dalle Società Segrete.

|

Sopra: oggigiorno, tutto ciò che è presente nel mondo è schedato e controllato, e ciò è possibile grazie a sistemi elettronici sempre più avanzati. Un esempio è costituito da un sistema informatico progettato e amministrato dalla NSA e utilizzato al fine di intercettare e-mail, fax e telefonate da cellulare che vengono scambiate e viaggiano in rete. I sistemi che fiutano le comunicazioni sono organizzati in strutture sparse per il mondo; alcuni sistemi controllano i satelliti, altri le reti a terra, ed altri ancora le comunicazioni via radio. I computer situati dentro ognuno a questi sistemi Echelon, controllano tra i moltissimi messaggi intercettati quelli che contengono determinate parole-chiave (keyword) inserite. Sarebbe impensabile cercare a mano una parole tra tutti i milioni di messaggi intercettati, ma il sistema Echelon è nato per fare tutto ciò in tempi rapidissimi. Se la keyword fà parte di una telefonata, essa viene selezionata e memorizzata in nastri magnetici in modo da poter riferirsi ad una determinata conversazione. |

![]() Fluidificare la società

Fluidificare la società

Per potere manipolare una società, bisogna «fluidicarla», ossia renderla sensibile agli orientamenti nascosti, ai segnali di debole ampiezza non individuabili nel brusio generale delle discussioni e delle controversie. Come ottenere questo risultato? Un'immagine permetterà di comprendere meglio: quella di un mucchio di sabbia bagnata su una placca di lamiera.

Se la lamiera non vibra, occorrerà un'inclinazione abbastanza forte per far colare la sabbia in una data direzione. Se la lamiera è sottoposta a deboli vibrazioni, la più piccola inclinazione farà colare i sabbia nella direzione voluta. La vibrazione della lamiera fà fluidificare la sabbia. Bisogna far fluidificare in modo simile la società.

![]() La dialettica, mezzo privilegiato

La dialettica, mezzo privilegiato

Come far fluidificare la società? Principalmente mediante la dialettica, una tecnica che consiste nel sistematizzare, a tutti i livelli, le opposizioni e gli antagonismi di ogni tipo. All'inizio, fu l'opposizione operaio-padrone che venne privilegiata. In seguito, molte altre opposizioni furono sistematizzate, in parte in occasione della Rivoluzione culturale: uomini contro donne (il femminismo), giovani contro vecchi («sei troppo vecchio per capire»...), neri contro bianchi, ecc...

Ciò facendo, si fomenta l'odio, che è più efficace quando si esercita in gruppo. La dialettica ha qualcosa di diabolico in quanto si oppone allo spirito del Vangelo: «Siate uno, come il mio Padre celeste è io siamo uno» (Vangelo di San Giovanni). Come esempio di dialettica, si possono citare I sette comandamenti della sovversione di una società (documento di origine trotzkista):

| • Inoculare con tutti i mezzi la diffidenza tra i membri: ad esempio, opponendo i dirigenti medi e gli alti dirigenti; |

| • Inoculare con tutti i mezzi la diffidenza verso l'autorità; |

| • Instillare lo sconforto a riguardo dello scopo da raggiungere; |

| • Frammentare il gruppo mediante la creazione di sottogruppi con interessi divergenti che si trasformino in gruppi di pressione; |

|

• Intensificare l'azione dei gruppi di pressione i cui interessi particolari sono assimilati dall'interesse generale; |

|

• Perturbare le riunioni; |

|

• Praticare l'intossicazione mediante l'inoculazione di false notizie. |

Quattro di questi sette punti corrispondono a forme particolari di dialettica.

![]() La gestione dei contrari

La gestione dei contrari

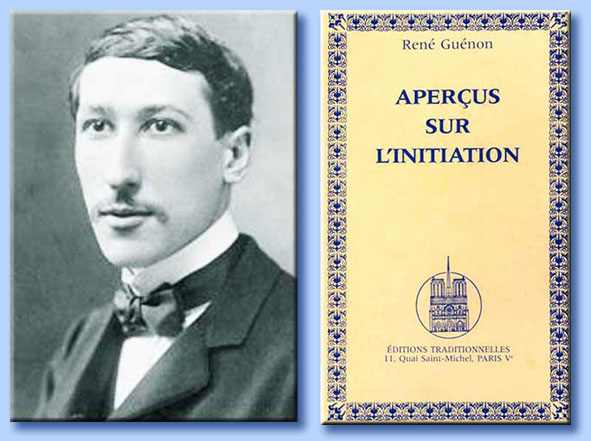

L'espressione «gestione dei contrari» è utilizzata dall'occultista René Guénon (1886-1951) nella sua opera Aperçu sur l'initiation («Idea sull'iniziazione». Ecco come la definisce:

|

«Il metodo di gestione dei contrari consiste nell'utilizzare, per fare concorrere alla realizzazione dello stesso piano d'insieme, delle organizzazioni esterne, incoscienti di questo piano come tale e apparentemente opposte le une alle altre, sotto un'unica direzione invisibile,, che è essa stessa al di là di tutte queste opposizioni». |

Sopra: René Guénon e il suo libro Aperçu sur l'initiation.

René Guénon considera due livelli gerarchici. Il livello superiore teleguida i due campi A e B del livello inferiore facendoli lottare l'uno contro l'altro, in modo inspiegabile. In sé stesse, queste opposizioni, per via dell'azione disordinata che producono, costituiscono un tipo di caos, meno apparente. Ma si tratta precisamente di utilizzare questo caos (prendendolo come materia su cui esercitare l'azione delle organizzazioni iniziatiche dell'ordine più elevato) per la realizzazione dell'ordine generale, secondo la formula massonica «Ordo ab chao».

Si crea il caos e, a partire esso, si fà evolvere la società nel senso voluto. Il livello superiore è estraneo alla lotta che si trova al livello inferiore, e la dirige - il campo A contro il campo B - ma non appartiene né al campo A né al campo B; esso si trova al di sopra. Altro testo, sempre di Guénon, estratto da L'ésotérisme de Dante («L'esoterismo di Dante») e che sviluppa la medesima idea:

|

«Il vero esoterismo dev'essere al di là delle opposizioni che si affermano nei movimenti esterni (ossia meno nascosti, meno segreti) agitando il mondo profano. E se talvolta questi movimenti sono suscitati o invisibilmente diretti da potenti organizzazioni iniziatiche, si può dire che queste li dominano senza mescolarsi, in modo da esercitare la loro influenza anche su ciascuna delle parti contrarie». |

Altro testo, meno chiaro di quello di Guénon, che rievoca la gestione dei contrari. Nel suo libro Massoneria e sètte segrete, Epiphanius cita Josef Hoene-Wronski (1776-1853), un rivoluzionario del XIX secolo:

|

«Tutte le società segrete esistite e esistenti ancora sulla nostra terra, tutte mosse da molle misteriose che le fanno dominare il mondo malgrado i governi, nascono in uno scenario mistico. Queste società segrete, create a misura del bisogno, sono distaccate in gruppi di apparenza distinti e opposti. Esse professano rispettivamente, di volta in volta, le opinioni storicamente più contrastanti per guidare separatamente e con efficacia tutti i partiti politici, religiosi, economici e letterari, ma si ricollegano ad un centro comune quando devono ricevere appunto, una direzione comune». |

IV

STRUTTURE DELL'APPARATO DEMOCRATICO

Quali sono le strutture o gli organismi che utilizzano i metodi delle società di pensiero, i loro principî d'azione, e in particolare la fluidificazione della società per mezzo della dialettica e della gestione dei contrari? Ne presenteremo due:

-

La Massoneria;

-

Certe dinastie finanziarie

![]() La Massoneria

La Massoneria

Della Massoneria francese, la rivista L'Express, del 7 ottobre 1988, ha scritto:

|

«Per un po' si crederebbe di essere tornati sotto la Terza Repubblica, quando i massoni si identificavano con lo Stato fino a formarne la colonna vertebrale. Mai, infatti, a partire dalla Repubblica laica, i massoni sono stati così numerosi al Governo e nei corridoi del potere. Si contano almeno una buona dozzina di ministri e un centinaio dei parlamentari iniziati alla Massoneria». |

Che la Massoneria sia potente in politica, la cosa è evidente. La presenza di massoni nei gabinetti ministeriali, evidenziata da L'Express, ne è un segno. La dichiarazione più interessante è stata quella del ministro degli Interni Nicolas Sarkozy che, ricevendo il 24 giugno 2003 una delegazione di dignitari massonici, ha detto loro: «Qui, al ministero dell'Interno, la Massoneria è un po' come a casa sua».

Sul suo sito www.fm275.org, creato in occasione del suo 275º anniversario, l'Institut Maçonnique de France ha pubblicato un articolo dal titolo «1728-2003: 275 ans de Maçonnerie française». A proposito del ruolo storico della Massoneria del XVIII secolo si dice:

|

«1728: è stato l'inizio di un'avventura che ha condotto in pochi anni la Massoneria ad uno splendore senza uguali. In meno di cinquant'anni, la Francia cattolica, figlia primogenita della Chiesa, è divenuta la figlia primogenita della Massoneria». |

Parlando della lotta tra «dispotismo» e laicità si afferma:

|

«Impegnata, nella seconda metà del XIX secolo, in una guerra contro tutti i dispotismi, politici o religiosi, l'Ordine massonico si è identificato in Francia e in tutti i Paesi d'Europa su cui si è estesa la sua influenza, con la lotta per conquista delle libertà pubbliche e della laicità. Ancora oggi essi sono i valori fondamentali della Repubblica francese». |

Si manifesta così il doppio ruolo giocato dalla Massoneria in politica:

-

Agire direttamente sul governo;

-

Servire da potere spirituale che ispira il potere temporale repubblicano.

![]() Certe dinastie finanziarie

Certe dinastie finanziarie

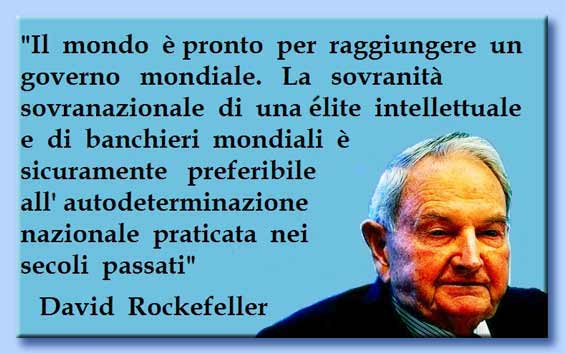

Un'altra oligarchia nascosta, contraria ai principî del potere democratico e al tempo stesso indispensabile al suo funzionamento, è costituita da certe dinastie finanziarie. Esse costituiscono un «potere sul potere» 8, e sembrano utilizzare certi principî d'azione precedentemente evocati, come la fluidificazione e la gestione dei contrari. Ecco, su questo punto, tre testimonianze:

![]() Charles Maurras:

«Lo Stato moderno ha venduto o affittato il suo essere ai banchieri»

9.

Charles Maurras:

«Lo Stato moderno ha venduto o affittato il suo essere ai banchieri»

9.

![]() Reginald

McKenna (1863-1943), che fu cancelliere della scacchiera in Gran

Bretagna:

Reginald

McKenna (1863-1943), che fu cancelliere della scacchiera in Gran

Bretagna:

|

«Temo che il cittadino medio non ami che gli si dica che le banche possono creare del denaro, e in effetti lo fanno [...]. Coloro che dominano il credito della nazione dirigono la politica del governo e tengono nelle loro mani i destini del popolo». |

![]() Vincent

Cartwright Vickers (1879-1939), che fu un governatore della Banca d'Inghilterra dal

1910 al 1919:

Vincent

Cartwright Vickers (1879-1939), che fu un governatore della Banca d'Inghilterra dal

1910 al 1919:

|

«La democrazia è in pericolo perché il governo democratico è asservito agli interessi dei gruppi che dominano la finanza e che hanno il potere di infliggere alla nazione una crisi finanziaria se prevedono che possa essere varata una legislazione sfavorevole ai loro interessi particolari» 10. |

Si può dire che la Massoneria, o certe dinastie finanziarie, o entrambe allo stesso tempo, si trovano al vertice del potere politico? La cosa sembra poco verosimile dato che la Massoneria non si spiega da sé stessa, e che le dinastie finanziarie non hanno in sé stesse un vero fattore di unità. Sembra che altre forze agiscano ad un livello superiore. Tale questione non verrà affrontata in questa sede.

V

CONCLUSIONE: CHE COSA SI PUÒ FARE?

![]() Conoscere e comprendere l'avversario

Conoscere e comprendere l'avversario

Bisogna conoscere e comprendere non solo la sua ideologia (il che è abbastanza facile), ma anche i suoi principî di organizzazione, i suoi metodi e i suoi procedimenti (il che è più difficile). Il rimprovero che faceva Jean Ousset agli ambienti cattolici era di trascurare troppo questi principî, questi metodi, questi procedimenti, in breve tutto ciò che è abbiamo sommariamente rievocato in questo articolo.

![]() Avere una filosofia generale del

combattimento da condurre

Avere una filosofia generale del

combattimento da condurre

Si tratta di ben comprendere la parte che spetta a Dio e quella che spetta agli uomini in questa battaglia. La cosa è stata eloquentemente esposta in un opuscolo di Jean Vaquié (1911-1992) intitolato La bataille préliminaire («La battaglia preliminare»). Ecco un brano estratto dalle prime righe di questo testo:

|

«Diventa sempre più evidente che la lotta cattolica si svolge su due livelli.

1) Dobbiamo innanzi tutto batterci per conservare le ultime posizioni che ci restano. Occorre evidentemente e necessariamente conservare le nostre cappelle, i nostri monasteri, le nostre scuole, le nostre pubblicazioni, le nostre associazioni, e più generale le nostre speranze di salvezza e l'ortodossia della nostra dottrina. Siamo impegnati in una serie di combattimenti conservatori di piccola ampiezza ai quali non possiamo sottrarci. Il cielo si aspetta da noi questa salvaguardia dei resti. Tale salvaguardia formula la nostra missione. Essa costituisce il nostro combattimento quotidiano. Questa è la battaglia inferiore. È una battaglia difensiva, una battaglia di mantenimento.

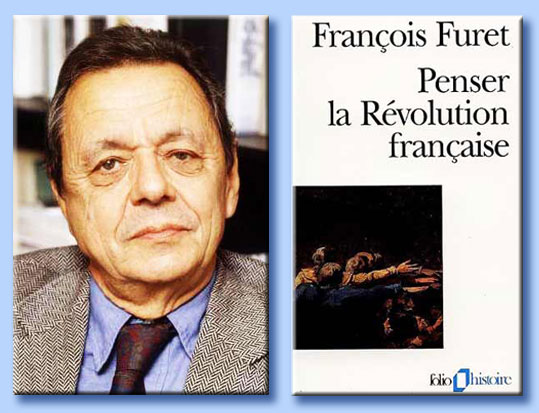

2) Ma al di sopra di questi innumerevoli impegni di conservazione, è iniziata una battaglia ancora più importante, il cui l'obiettivo è la mutazione del potere. "Io regnerò malgrado i miei nemici". Chi di noi può dimenticare questa promessa laconica, ma formale, che Nostro Signore Gesù Cristo ha fatto nel 1689 a Santa Margherita Alacoque? [...]. Oggi, dunque, possiamo stare tranquilli. Il Signore opera misteriosamente secondo il Suo modo abituale, in vista di estirpare il potere della Bestia e di instaurare il Suo regno. Questo misterioso combattimento, di cui Egli è l'agente essenziale, costituisce la battaglia superiore, quella dell'obiettivo principale. Queste due battaglie rispondono entrambe alla volontà divina. É chiaro che non possiamo eludere né l'una né l'altra».

Sopra: il Sacro Cuore appare a Santa Margherita Alacoque. |

Nel seguito del suo testo, Jean Vaquié mostra come dobbiamo partecipare a queste due battaglie: alla battaglia inferiore mediante l'azione quotidiana; alla battaglia superiore, in cui è Dio che agisce direttamente, per mezzo di quella forma superiore d'azione che è la preghiera. Insistiamo su questo ultimo punto. Dio agisce solamente se lo si supplica. Meno lo supplichiamo, più tarderà. La preghiera per quello scopo politico che è il ritorno della cristianità ha un'importanza capitale.

A questo titolo, preghiamo in particolare i Santi che hanno fatto la nostra patria e quelli che la proteggono: il Beato Carlo Magno, San Luigi IX, Santa Giovanna d'Arco, Santa Margherita e Santa Caterina d'Alessandria, Santa Margherita Alacoque, San Michele Arcangelo e Santa Teresa di Lisieux. La preghiera per il ritorno della cristianità è chiamata da Jean Vaquié «battaglia preliminare». Bisogna leggere, meditare e mettere in pratica questo opuscolo. Esso costituisce la carta del combattimento cattolico d'oggi.

![]() Agire... con prudenza

Agire... con prudenza

![]() Primo

scoglio da evitare: cadere nella trappola della

dialettica. Abbiamo visto il ruolo che gioca la dialettica. Non

bisogna dunque favorirla (poiché ciò farebbe il gioco

dell'avversario) senza per questo cedere sui principî. Bisogna

segnalare coloro che sono, consapevolmente o inconsapevolmente,

degli agenti di questa dialettica per meglio neutralizzarli.

Primo

scoglio da evitare: cadere nella trappola della

dialettica. Abbiamo visto il ruolo che gioca la dialettica. Non

bisogna dunque favorirla (poiché ciò farebbe il gioco

dell'avversario) senza per questo cedere sui principî. Bisogna

segnalare coloro che sono, consapevolmente o inconsapevolmente,

degli agenti di questa dialettica per meglio neutralizzarli.

![]() Secondo

scoglio da evitare: non fare nulla per scoraggiamento,

per paura o per pigrizia. Lo scoraggiamento è il migliore dei

risultati che il nostro nemico può ottenere, perché può causare la

nostra fuga dal combattimento.

Secondo

scoglio da evitare: non fare nulla per scoraggiamento,

per paura o per pigrizia. Lo scoraggiamento è il migliore dei

risultati che il nostro nemico può ottenere, perché può causare la

nostra fuga dal combattimento.

![]() Terzo

scoglio da evitare: esporsi inutilmente. Quando si guarda

la vita dei Santi che lottarono contro la Rivoluzione Francese (come

Padre Pierre Coudrin, che non è stato canonizzato, ma che lo meriterebbe)

si constata questo: essi presero abitualmente grandi precauzioni per

non farsi fermare; e, quando ciò accadde diedero prova di un'audacia

straordinaria.

Terzo

scoglio da evitare: esporsi inutilmente. Quando si guarda

la vita dei Santi che lottarono contro la Rivoluzione Francese (come

Padre Pierre Coudrin, che non è stato canonizzato, ma che lo meriterebbe)

si constata questo: essi presero abitualmente grandi precauzioni per

non farsi fermare; e, quando ciò accadde diedero prova di un'audacia

straordinaria.

|

|

![]()

Note

1 Traduzione dall'originale francese L'appareil démocratique («L'apparato democratico»), a cura di Paolo Baroni. Opuscolo pubblicato da Action Familiale et Scolaire.

2 Cfr. F. Furet, Penser la Révolution Française, Gallimard, Parigi 1979, pag. 241.

3 Per via delle sue concezioni agnostiche, Maurras venne condannato dalla Chiesa cattolica nel 1926, ma si sottomise ad essa nel 1939.

4 Cfr. J. Attali, Siegmund Warburg, un homme d'influence («Siegmund Warburg, un uomo influente», 1985, pag. 86.

5 Una Fratellanza è un gruppo che riunisce dei massoni di Gradi e di obbedienze diversi, ma aventi in comune la stessa professione, o l'appartenenza alla stessa azienda, o lo stesso interesse culturale, sociale o sportivo. In un elenco di Fratellanze reperibile negli Annali del Grand'Oriente (1976, nº 7) figura una Fratellanza del Rotary e una del Lion's Club.

6 Cfr. F. Furet, op. cit., pag. 228.

7 Due libri di questo autore che - essendo stato massone, porta un'importante testimonianza sulla Massoneria - sono stati recentemente ripubblicati: Conjuration contre le inonde chrétien: le drame maçonnique (1909), e Le drame maçonnique: le pouvoir occulte contre la France.

8 Nel suo libro Siegmund G. Warburg, un homme d'influence (pag. 13), Jacques Attali dice di questo grande finanziere: «Uomo di influenza su altri uomini chi pretendevano di avere del potere sulle cose: così (Siegmund Warburg) amava considerarsi. Nella storia delle forme del mondo, dopo le società religiose fino agli imperi e alle società più recenti, sono esistiti alcuni uomini di questo genere, al di sopra dell'ordine, un potere sul potere».

9 Cfr. Action française, del 12 ottobre 1925.

10 V. C. Vickers, Economic Tribulation («Tribolazione economica»), pag. 51.